陈小东 | 侵权商品合法来源抗辩中证据关联性审查的程序反思

目次

一、案例的引入:(2022)最高法民再274号案例简介

二、关联性应成为合法来源抗辨证据审查的关键

三、合法来源抗辨证据关联性审查的程序要点

四、侵权商品来源关联性审查应以合法性为核心

前言导读

合法来源抗辩制度旨在衡平知识产权权利人的专有权益保护和善意销售者的商业交易安全,通过免除法律上的赔偿责任鼓励当事人披露侵权商品的来源信息,从而实现保护知识产权权利人、激励善意销售者、维护市场交易稳定的根本目的。然而,目前关于合法来源抗辩制度中的证据证明标准缺乏明确的法律规定,司法实践中也存在争议和模糊,导致法院裁判标准“宽严不一”,难以充分发挥制度的实效,不利于源头侵权行为的打击。因此,有必要从证据属性角度切入,审视合法来源抗辩制度中的证据证明标准,探索实践中的适用方案。

一、案例的引入:(2022)最高法民再274号案例简介

对株式会社纳益其尔(NATURE REPUBLIC CO.,LTD.)与天津众妆供应链管理有限公司、邯郸市复兴区华洋化妆品专营店侵害商标权纠纷案,一审、二审和再审法院认定事实和判决结果如下:

(一)一审法院认定事实和判决结果

一审法院河北省邯郸市中级人民法院认定的事实是:2019年7月18日,韩国日化商标注册人纳益其尔授权委托代理人李印杰于2019年7月23日到位于河北省邯郸市复兴区铁西北大街的一家名为“华洋”的商店,在公证人员的监督下,以普通消费者身份使用手机支付宝付款功能购买了标识有“NATURE REPUBLIC”的纳益其尔芦荟舒缓保湿凝胶一盒,交易金额25元,取得机打购物小票一张。上述购买过程由河北省石家庄市国信公证处公证员毛进京及公证人员胡剑锋全程监督,予以证据保全,并于2019年9月11日出具(2019)冀石国证民字第5247号公证书。众妆公司在本案中承认华洋专营店售卖的被诉侵权商品由其供货。

一审法院判决结果:

1. 华洋专营店立即停止许诺销售或销售并销毁侵害涉案商标专用权的商品;

2. 众妆公司立即停止许诺销售或销售并销毁侵害涉案商标专用权的商品;

3. 华洋专营店于判决生效之日起十日内赔偿纳益其尔经济损失7000元(含合理开支);

4. 众妆公司对华洋专营店所负前款确定的损失赔偿金承担连带赔偿责任;

5. 驳回纳益其尔的其他诉讼请求。

(二)二审法院认定事实和判决结果

侵权人华洋专营店、众妆公司均不服一审判决,向二审法院河北省高级人民法院提起上诉。二审法院对一审法院查明的事实予以确认。认为本案争议焦点之一是华洋专营店主张的合法来源是否成立。商标法第六十四条第二款规定,销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任。

本案中,华洋专营店提交了与邯郸市丛台区华洋美妆百货经营部(以下简称华洋美妆经营部)的供货合同、众妆公司向华洋美妆经营部开具的销售单、华洋美妆经营部仓库调拨单等证据,众妆公司也认可系被诉侵权商品的供货商,认可华洋专营店所售的被诉侵权商品来源于众妆公司。华洋美妆专营店支付了合理对价,且不知道被诉侵权商品是侵权商品,已尽到合理的审查注意义务。

综上,可以认定华洋专营店销售的被诉侵权商品具有合法来源,依法不承担赔偿责任,但应承担停止侵权的责任。二审法院判决:

1. 撤销一审判决;

2. 华洋专营店立即停止许诺销售或销售并销毁侵害涉案商标专用权的商品;

3. 众妆公司立即停止许诺销售或销售并销毁侵害涉案商标专用权的商品;

4. 众妆公司于判决生效之日起十日内赔偿纳益其尔经济损失7000元(包含为制止侵权行为的合理费用);

5. 驳回纳益其尔的其他诉讼请求。

(三)再审法院认定事实与判决结果

侵权人众妆公司不服二审判决,申请最高人民法院再审,其理由之一是二审法院对众妆公司提交的合法来源证据没有依法审查及给予评述,导致事实认定及法律适用错误。再审法院确认一、二审法院查明的事实。再查明:众妆公司在一审阶段提供了其向上游商家冠美公司支付货款的发票及付款凭证;在二审阶段补充提供了其与上游商家冠美公司签订的《商品采购合同书》、其向冠美公司支付款项的付款回单及发票,与一审证据一并用以证明其所销售的被诉侵权商品系合法取得。上述证据均为原件。此外,众妆公司还提供了冠美公司从上游商家一品妆公司获取纳益其尔芦荟胶商品的有关证据,包括发票、进口货物报关单、入境货物检验检疫证明、进口关税专用缴款书等证据的复印件,用以证明其合法取得被诉侵权商品并尽到了相应注意义务。纳益其尔对众妆公司与冠美公司上述交易及相关证据的真实性、合法性不持异议,但认为上述证据所涉商品不能与被诉侵权商品一一对应,不能达到证明目的。

上述已提供原件的证据,由于纳益其尔对交易的真实性亦表示无异议,本院对其真实性予以确认,对其证明力以及其余仅提供复印件的证据,本院将在下文结合案情予以分析评判。再审法院也认为本案争议焦点之一:是众妆公司的合法来源抗辩能否成立以及其应否承担赔偿责任。

1.关于众妆公司合法来源抗辩能否成立以及其应否承担赔偿责任的问题

再审法院认为:商标法第六十四条第二款规定:“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任。”《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第四条规定:“被告依法主张合法来源抗辩的,应当举证证明合法取得被诉侵权产品、复制品的事实,包括合法的购货渠道、合理的价格和直接的供货方等。被告提供的被诉侵权产品、复制品来源证据与其合理注意义务程度相当的,可以认定其完成前款所称举证,并推定其不知道被诉侵权产品、复制品侵害知识产权。被告的经营规模、专业程度、市场交易习惯等,可以作为确定其合理注意义务的证据。”

根据上述法律及司法解释的规定,合法来源抗辩的成立须同时具备主、客观要件:客观要件为被诉侵权商品系由销售者合法取得,主观要件为销售者不存在过错;上述主、客观要件相互联系,不可分割,并且客观要件的举证对于主观要件具有推定效果。

2.关于对本案客观要件的审查

本院认为,对于合法来源抗辩客观要件的审查,应当从该制度设计的初衷出发,综合考虑销售者所处的市场地位、权利人维权成本以及市场交易习惯等因素,对于销售者的举证责任作出合理要求,行政法规的相关规定亦可作为认定该客观要件是否成立的参考。《中华人民共和国商标法实施条例》第七十九条规定,“有供货单位合法签章的供货清单和货款收据且经查证属实或者供货单位认可的”“有供销双方签订的进货合同且经查证已真实履行的”“有合法进货发票且发票记载事项与涉案商品对应的”等情形均属于商标法第六十四条第二款规定的“能证明该商品是自己合法取得”的情形。据此,对于被诉侵权商品销售者证明合法来源的举证责任,不宜过于苛求证据形式要件的完备,只要其提供的证据符合一般交易习惯,能够指明被诉侵权商品供货商的真实身份信息,以及系通过合法的购货渠道和合理的价格购入被诉侵权商品,就应当认定其所销售的被诉侵权商品具有合法来源。

经审查,众妆公司提供的证据中,众妆公司与冠美公司的《商品采购合同书》、众妆公司向冠美公司支付款项的付款回单及发票等证据显示,众妆公司与冠美公司之间就纳益其尔芦荟胶商品存在购销合同关系。根据合同约定,由冠美公司向众妆公司提供纳益其尔芦荟胶商品,众妆公司向冠美公司支付货款;众妆公司向冠美公司支付了多笔款项,冠美公司所开具的增值税发票上注明了“纳益其尔芦荟舒缓保湿凝胶”商品名。上述证据中的商品名称、商品数量、交易时间、交易金额等均能够与合同相对应,可以证明上述合同已真实履行。故众妆公司提供的上述证据所显示的交易链条(上链的购货商品名称、商品数量、交易时间、交易金额与下链销售记录和未销售记录对照一致,才能形成完整交易链条)完整,交易渠道合法,交易方式符合一般交易习惯,且指明了被诉侵权商品的供货商系冠美公司。鉴于纳益其尔未提供相反证据予以反驳,本院对上述证据予以采信。亦即,众妆公司所举证据已基本符合法律、法规及司法解释关于合法来源抗辩客观要件证明责任的标准和要求,能够证明众妆公司系合法取得被诉侵权商品。

3.关于对本案主观要件的审查

合法来源抗辩成立的主观要件要求销售者主观上不存在过错,即实际不知道且不应当知道其销售的系侵权商品。根据上述司法解释的规定,对销售者主观状态的把握,应从审查被诉侵权商品合法来源的证据着手,结合具体案情和交易习惯综合判断。销售者的经营规模、专业程度、市场交易习惯等,可以作为确定其合理注意义务的证据。通常情况下,不同商业主体对于被诉侵权商品是否侵权的认知能力是不同的,销售者提供的合法来源证据与其注意义务程度相当的,可以推定其主观上不知道所销售的系侵权商品。

本案中,被诉侵权商品纳益其尔芦荟胶,是一种平价日用化妆品,市场售价及产品利润均较为微薄。从众妆公司提供证据的情况来看,其所举证据能够证明其在遵从合法、正常的市场交易规则的情况下取得了被诉侵权商品,且商品的来源清晰、渠道合法、价格合理,亦指明了被诉侵权商品的提供者系冠美公司,应视为其对被诉侵权商品的进货尽到了与其经营规模、专业程度等相适应的合理注意义务,从而推定众妆公司实际不知道也不应当知道所销售的商品为侵权商品,其主观上不存在过错。

此外,众妆公司还提供了冠美公司从其上游商家一品妆公司获取纳益其尔芦荟胶商品的发票及一品妆公司获取纳益其尔芦荟胶商品的进口货物报关单、入境货物检验检疫证明、进口关税专用缴款书等证据的复印件。虽然众妆公司合法来源抗辩成立并不要求其证明所销售的被诉侵权商品源于权利人,但其作为销售者,在不持有上述证据原件的情况下,向人民法院提供上述证据的复印件,对于权利人纳益其尔追溯侵权源头有一定帮助,对于本院进行主观要件的审查亦具有参考作用。因而,对于众妆公司向人民法院积极举证的行为应当予以鼓励和肯定。

综上,众妆公司已完成其关于被诉侵权商品具有合法来源且已尽合理注意义务的证明责任,其合法来源抗辩成立。依照商标法第六十四条第二款规定,众妆公司不应承担赔偿责任。众妆公司的相应再审申请理由成立,本院依法予以支持。二审判决的相关认定不当,本院予以纠正。再审法院认为,商标法设置合法来源抗辩制度的初衷,系通过免除善意销售者的赔偿责任来激励其披露商品来源信息,促进对侵权源头的打击。故合法来源抗辩的成立并不要求销售者证明商品源于权利人;换言之,如果销售者能够证明其所销售的商品源于权利人(其实销售者提供复印件的行为就是想证明被诉侵权商品来源于权利人的进出口商),则其销售行为不构成侵权,该情形与合法来源抗辩制度的法律精神相违背,即无须考虑是否适用合法来源抗辩制度。

再审裁判结果:

1. 撤销河北省高级人民法院(2021))冀知民终118号民事判决;

2. 撤销河北省邯郸市中级人民法院(2020)冀04知民初15号民事判决;

3. 天津众妆供应链管理有限公司及邯郸市复兴区华洋化妆品专营店于本判决生效之日起立即停止侵害株式会社纳益其尔注册商标专用权的行为,即停止销售侵害株式会社纳益其尔注册商标专用权的产品,并销毁库存侵权产品;

4. 驳回株式会社纳益其尔的其他诉讼请求。

二、关联性应成为侵权商品合法来源抗辨证据审查的关键

侵权商品合法来源抗辩制度的设立与我国《商标法》有关销售者售假责任的立法变化与举证责任的分配密不可分。

1982年《商标法》颁布时,对销售假冒注册商标商品行为是否侵权未作明确规定。

1993年修正的《商标法》第三十八条增加规定了“销售明知是假冒注册商标的商品”属侵犯注册商标专用权行为。

2001年修正的《商标法》第五十二条仍然保留了销售假冒注册商标商品属侵犯注册商标专用权行为的规定,但在行为特征中去掉了“明知”的主观条件;同时,在第五十六条的赔偿责任中,以第三款明确规定“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任”。

2013年修正及现行《商标法》在第六十四条第二款保留了上述免赔条款(“商标侵权纠纷中销售商免赔条款的理解与适用”,陈惠珍《中华商标》2022年第5期)。

实务中,对销假者有无规制免赔条款实际上对被侵权人维权影响不大。因为在销假者不提出侵权商品合法来源合法抗辩的情况下,大多数权利人只是希望执法部门对销假者予以惩罚,很少会向销假者提起侵权之诉,要求赔偿,或者请执法部门对侵权赔偿数额进行调解。因为很多被侵权人不得不顾虑诉讼程序的复杂、诉讼时间的消耗、维权成本的增加、诉讼对产品信誉和企业声誉的消极影响等因素而怠于诉讼。但权利人反响强烈的是2013年商标法修正后修订的《商标法实施条例》(国务院令第651号,2014年5月1日起施行)第八十条规定:销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,由工商行政管理部门责令停止销售,并将案件情况通报侵权商品提供者所在地工商行政管理部门。

2019年商标法第四次修正时出台的商标法实施条例第八十条,保留了上述条款规定。也就是说,销假者抗辩其假货合法来源的证据被行政执法部门、司法部门认可,意味着销假者只承担“责令停止侵权”的法律责任,既免除赔偿责任,又免除“罚款”、“没收、销毁侵权商品”的处罚,这显然与我国强化知识产权保护的一贯立场和长期政策不符。现公开的说法是,商标法设立销售侵权商品合法来源抗辩制度的初衷是想通过免除善意销售者除责令停止侵权的处罚以外的处罚和赔偿责任来激励其披露商品来源信息,促进对侵权源头的打击。但理想很丰满,现实很骨感。此制度实施后产生的效果却是:售假者蛊惑,商标权利人疑惑,地方执法部门迷惑,消费者困惑。

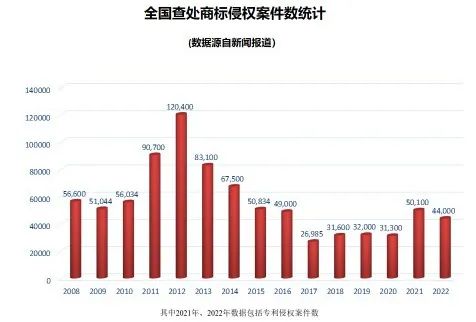

2013年商标法第三次修正征求社会各界意见时,代表200多家在华投资跨国公司的中国外商投资企业协会优质品牌保护委员会通过研讨会、专题汇报、立法咨询等不同方式向商务部、国家工商总局及商标局、全国人大财经委等反映,此制度的设立减轻了对售假者的处罚,将影响商标侵权行政执法工作的有效开展,影响权利人和消费者权益的合法保护,影响中国保护知识产权的一贯承诺。实际上,由于工商行政执法部门查处商标侵权案件赋予职权、调查取证手段的限制和案件通报处理机制落地难等因素的影响,客观上不但没有带来更多的对侵权商品源头查处、打击的效果,反而导致全国工商行政部门查处的商标侵权案件数量的连年下降(如下图所示)。

从实践的角度审慎地看,随着我国打假维权工作力度的不断加大,销售者不售卖正品、只售卖假货的案件越来越少发生,大多数售假者往往采取从正规渠道采购的正品与从非法渠道进来的侵权商品混在一起售卖,即真假混卖,以欺骗消费者,获取不当利益。在这种情况下,销售者一般都能够提供执法部门认定其有合法来源的进货合同、供货清单、进货发票等证据。但是,如果销售者另外从非法渠道取得侵权商品,就很难提供“进货发票记载事项与涉案侵权商品相对应”证据。为逃避执法部门的调查、取证和处罚,销假者一般会做两本销售台帐,一本是购货、售货记录对得上的帐,上面不会有售假记录。一本是购货、售货记录对不上的帐,或买多卖少,或买少卖多,上面也不会有售假记录。

因此,执法部门在对销售者提供的侵权商品合法来源的证据进行审查时,既要重视审查其真实性、合法性,又要重视审查其关联性,即审查进出库商品的对应性,真正使合法来源抗辩证据所记载的商品与被诉侵权商品的对应关系。既要审查被诉侵权商品的销售渠道与合法来源主、客观要件之间的关系,还要审查被诉侵权商品销售者是否因销售侵权商品受过权利人或其授权代理人的侵权警告、侵权诉讼或侵权处罚。

三、合法来源抗辨证据关联性审查的程序要点

目前,由于侵权商品合法来源抗辩成立的构成要件和证明标准尚无明确的法律规定,实践中也存在一些争议和模糊之处。各地市场监管部门的认定和法院的裁判标准“宽严不一”甚至“失之过宽”。因此,本文探讨合法来源抗辩证据审查的程序问题也很有必要。

(一)在审查被诉侵权商品来源抗辩证据的真实性、合法性之前,先审查抗辩证据的关联性

证据的关联性是指案卷中的证据材料与案件中待证事实之间具有的某种直接的或者间接的关系。它是证据真实性、合法性和关联性中最重要的属性。证据只有具有关联性,才能在法庭上进一步审查其合法性、真实性及其证明效力。法庭对证据关联性的审查贯穿于对证据审查的全过程。无论是在庭审前、庭审中还是庭审后,法庭只要发现证据不具有关联性,随时都可以终止对该证据其他属性的进一步审查。

此案中,再审法院对销售者提供的被诉侵权商品为合法取得的抗辩证据,包括《商品采购合同书》、付款回单、发票等。并论证上述证据中的商品名称、商品数量、交易时间、交易金额等均能够与合同相对应,可以证明上述合同已真实履行。笔者和被再审人一样,对上述抗辩证据的真实性、合法性不持异议,但对再审法院论证“上述证据中的商品名称、商品数量、交易时间、交易金额等均能够与合同相对应,可以证明上述合同已真实履行”的逻辑和“销售者提供的上述证据所显示的交易链条完整”的结论持不同看法。合同真实履行,只能说明销售者的实际进货包括进货商品名称、数量、交易时间、交易金额等与合同所载明的销售者应购商品一致,说明“你订购了这些东西,我卖给了你这些东西”,但并不能证明供货者和销售者之间没有进行侵权商品的交易。

众所周知,一个完整的交易链条既包括进货链,也包括出货链。只有当进货链的购货商品名称、商品数量、商品规格型号、交易时间、交易金额等与出货链的已销售商品记录包括商品名称、商品数量、商品规格型号、交易时间、交易金额等和未销售商品的记录一一对照,确认一致时,才能形成完整的交易链条。也就是说“我卖给你的是什么样”和“你卖给别人的是什么样”没有进行比较、对照。因此,笔者认同权利人及其诉讼代理人的辩护意见:上述证据所涉商品并不能与被诉侵权商品一一对应,不能达到证明目的。遗憾的是,再审法院并未采纳权利人及其诉讼代理人的辨认意见,对合法来源抗辩证据的关联性首先进行审查。换句话说,作为合法来源抗辩证据之一的商品与被诉侵权商品并没被完全证明是同一个商品。

另外,再审法院还认为,被再审人提出交易渠道合法,交易方式符合一般交易习惯,且指明了被诉侵权商品的供货商系冠美公司。这种认定逻辑、思路和结论也是值得商榷的。依此论证逻辑和思路,既然邯郸华洋抗辩被诉侵权商品合法来源于天津众妆,天津众妆抗辩被诉侵权商品合法来源于天津冠美。根据天津众妆向法庭提供的合法来源抗辩证据的复印件,天津冠美就可以抗辩被诉侵权商品合法来源于青岛一品妆。再根据天津众妆提供的有关证据复印件,青岛一品妆可以抗辩被诉商品合法来源自权利人。被诉侵权商品岂不成了权利人“掩耳盗铃”“贼喊捉贼”?

(二)关联性审查应重点审查被诉侵权商品进货凭证与销售凭证的对应性

《商标法实施条例》第七十九条规定:“有合法进货发票且发票记载事项与涉案商品对应的”,也属于商标法第六十四条规定的能证明该商品是自己合法取得的情形。笔者认为,合法进货发票记载商品事项与涉案侵权商品的对应关系不仅体现在商标相同、商品名称相同、商品规格(型号)相同、生产批次(日期)相同,也体现在商品物流码相同、中国电子监管码相同、防伪标识相同。其中,抗辩证据所涉商品与被诉侵权商品有任何一个事项不能形成一一对应关系,就不能证明被诉侵权商品具有合法来源。

举例来说,笔者曾就职多年的某跨国公司2008年收购了国内某知名日化品牌公司。此日化品牌公司有一款产品SOD蜜深受百姓喜爱,但其假货泛滥成灾。为保护消费者权益,维护品牌声誉和合法利益,公司不惜巨资,先后采用激光镭射码、人民币防伪金属线等多种防伪技术,但假货生产者也很快掌握并使用了这些防伪技术。据权利人跟踪,新的金属线防伪技术采用后一星期,假的金属线防伪技术就被使用在假货上包装上。后来,国家质检总局、国家药监局相断推广使用20位中国电子监管码防伪技术。此品牌公司又成为国内第一家使用中国电子监管码的品牌企业。但这些防伪技术根本阻挡不了假货的疯狂抄袭、复制。

笔者曾受邀参观中国电子监管码技术服务中心。据消费者查询电子监管码的记录显示,某一个生产批次的SOD蜜被消费者先后查询了57人次。我当时开玩笑说,这57瓶SOD蜜,有可能只有一瓶是真的,也有可能都是假的。因为真的还可能未被消费者查询。还记得有一次在海口出差,朋友拿出两瓶某知名酱香型白酒接待我们。我觉得品质不对劲,就尝试拨打了瓶盖上400数字开头的防伪查询电话,接通后输入酒瓶上的编码,语音提示我是第一个拨打的,酒是真的。我们不相信,又请现场一位朋友拨打查询号码并输入同一编码,语音仍然提示他是第一个查询,酒是真的。我们后来得知400查询电话服务基站也是制假者设立时才愰然大悟。

列举这两个事例是想说明“道高一尺、魔高一丈”,假作真时假亦真。查证、认定侵权商品的真实合法来源决非易事。寄希望于销售者抗辩侵权商品来源合法,从而免除其赔偿责任,并激励其披露商品来源信息,促进对侵权源头的打击,往往会让希望落空。

(三)应审查被诉侵权商品的销售渠道与合法来源主、客观要件之间的关系,认定销售者对侵权商品进入流通环节是否有过错

销售渠道是指"产品从生产者向消费者转移所经过的通道或途径,即产品由生产者到消费者的流通过程中所经历的各个环节连接起来形成的通道。销售渠道的起点是生产者,终点是消费者,中间环节包括各种批发商、零售商、商业服务机构。在互联网+经济模式下,包括A2C直销模式、B2C直营模式、C2C分销模式等。

按照再审法院对侵权商品合法来源抗辩的评述逻辑,A2C(直销)、B2C(直营)模式的商品直接来源于商品生产者即权利人,消费者购买商品的凭据或直接来源于权利人,或来源于权利人授权许可的直营商,都可以直接指向权利人,似乎不应该发生销售侵权商品的行为。如果直销人员或直营商销售了侵权商品,其完全可以抗辩侵权商品合法来源于生产者即权利人,也即不构成商标侵权。但现实生活中直销人员为中饱私囊真假混销、直营店为混水摸鱼真假混卖,消费者投诉、媒体曝光的售假案例层出不穷,引起广泛关注。如果直销人员和直营店家以侵权商品合法来源于生产者即权利人,直销人员既无需承担赔偿责任,也不构成侵权,消费者难道只能自认吃亏、倒霉。

故仅以直销人员、直营店家进出货凭据等认定侵权商品来源于权利人,即确定其销售行为不构成商标侵权不正当竞争的逻辑也是有缺陷的。直销中、直营店的侵权商品不是从天下掉下来的。相对于分销商,执法部门在审查、认定直销商、直营商及其销售人员抗辩侵权商品合法来源的证据时,应着重考虑销售者所处的市场地位、市场交易习惯以及消费者维权成本等因素,对于销售者客观要件的举证责任作出更高的要求,对销售者主观要件即实际不知道且不应当知道其销售的商品系侵权商品的认定应更为严格、慎重。

(四)应审查被诉侵权商品销售者是否因销售侵权商品受过权利人或其授权代理人的侵权警告、侵权诉讼或侵权处罚

销售侵权商品的行为均构成侵权。但刑事与民事法律对销售者主观要件构成的要求是不同的。销售假冒注册商标犯罪,要求销售者主观上有过错,即明知。《刑法》第二百一十四条规定:销售明知是假冒注册商标的商品,违法所得数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。最高法、最高检《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(自2004年12月22日起施行)第九条规定:具有下列情形之一的,应当认定为属于刑法第二百一十四条规定的“明知”:

(一)知道自己销售的商品上的注册商标被涂改、调换或者覆盖的;

(二)因销售假冒注册商标的商品受到过行政处罚或者承担过民事责任、又销售同一种假冒注册商标的商品的;

(三)伪造、涂改商标注册人授权文件或者知道该文件被伪造、涂改的;

(四)其他知道或者应当知道是假冒注册商标的商品的情形。

商标法对销售侵权商品行为构成侵权的主观要件认定并不要求明知。《商标法》第五十七条第三款规定,销售侵犯注册商标专用权的商品,属侵犯注册商标专用权行为。但在《实施条例》第八十条又设置了“避风港”条款,即销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,由工商行政管理部门责令停止销售,并将案件情况通报侵权商品提供者所在地工商行政管理部门。

因此,在销售侵权商品不正当竞争纠纷中,销售者在已知道自己侵权的情况下,为豁免罚款、没收侵权商品等行政处罚和赔偿责任,并不需要证明自己是否明知,反而需要举证自己“不知”即主观上没有过错,不知道和应当不知道其销售的商品是侵权商品,举证自己是合法取得侵权商品。根据《最高法关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第四条规定:“被告依法主张合法来源抗辩的,应当举证证明合法取得被诉侵权产品、复制品的事实,包括合法的购货渠道、合理的价格和直接的供货方等。被告提供的被诉侵权产品、复制品来源证据与其合理注意义务程度相当的,可以认定其完成前款所称举证,并推定其不知道被诉侵权商品侵害注册商标权。被告的经营规模、专业程度、市场交易习惯等,可以作为确定其合理注意义务的证据。”

笔者认为,在推定销售者不知道其销售的商品是侵权商品时,不仅要审查其举证的客观要件的真实性、合法性和关联性,而且要综合考量其市场地位、经营模式、经营规模、专业程度、市场交易习惯等因素,还应考虑其是否因销售侵权商品受过权利人警告、诉讼,是否受过执法部门的行政处罚,是否受过司法部门的侵权裁决。

尽管权利人向侵权人发送警告函的行为是否具有正当性尚存争议,侵权人有时也会抗辩其未收到警告函。但不容忽视的是,向侵权人发送侵权警告函,是权利人针对商标法设立售假者举证侵权商品合法来源抗辩制度不得已而采取的自助维权措施,也是一种反证售假者有过错的证据。

应该承认,权利人在侵权警告中依据的涉嫌侵权事实具有较高程度的确定性,但又不能对其确定性程度要求过高和过分,否则会妨碍侵权警告制度的正常效用和有悖此类制度的初衷。考虑到有的售假者会抗辩其未收到权利人或其授权代理人发送的侵权警告函的问题,权利人或其授权代理人在给售假者发送侵权警告函时,一般会采取要求收件人签收的EMS、DHL、京东、圆通等快递方式。如果售假者曾因销售侵权商品受到行政处罚和司法裁判,在推定、确定其合理注意义务时,就应对其合法来源抗辩主观要件的审查有更高、更严的要求。

四、侵权商品来源关联性审查应以合法性为核心

侵权商品是非经注册商标权利人生产或非经其授权许可生产的产品,天然具有非法性。生产侵权商品的目的是为了销售。我国尽管没有对购买假货(假币等特殊物品除外)的行为确立法律责任,但销售者购买假货决不是为了囤货居奇,其目的是为了获取非法利益而销售。

实践中,销售者因大量购买假货并未销售或部分销售而被以销售假冒注册商标商品罪的既遂犯或预备犯而追究刑事责任的案例也不断出现。笔者所在品保团队曾协助某市公安经侦部门办理过一起某东南亚国家籍居民(持欧洲某国护照)伙同国内犯罪嫌疑人夫妇在江苏、上海等地设立地下工厂,疯狂制造假冒日化产品出口的案件。一审法院以其犯销售假冒注册商标的商品罪判处其有期徒刑四年、罚金人民币20万元,并处驱逐出境。此犯罪嫌疑人以其只是在中国购买假货,购买假货在中国并不违法,其购买的假货并不在中国销售,中国法律无权管辖为由提起上诉。二审法院认为其购买假货的目的是为了销售,其销售假冒注册商标商品罪的犯罪预备地在中国,故中国法院有权管辖。二审法院公开宣判此案,驳回上诉,维持原判决。

证据的合法性是指证据必须由当事人按照法定程序提供,或由法定机关、法定人员按照法定的程序调查、收集和审查。它包括证据主体合法,取得证据的程序、方式合法,证据的形式合法,认定程序合法。销假者举证其销售商品的合法来源,是正品的合法来源,并不自然指向其销售的侵权商品的来源。大量案例说明,侵权商品的销售渠道“猫有猫道,蛇有蛇踪”,难免鱼龙混杂,真假混卖。销售者销售的商品如果认定为侵权商品,其出于豁免罚款、没收、赔偿等法律责任的本能,会想方设法地收集、提供甚至伪造、编造一些进出货凭据,抗辩其来源的正当性、合法性。

因此,在审查其抗辩证据的关联性时,核心是审查其抗辩证据的合法性。即审查侵权商品是否其上家提供,其从上家取得侵权商品的程序、方式是否合法,有关进货凭证是否真实、有效,其举证是否经过质证、查实等。就此案而言,侵权人众妆公司还提供了其上家冠美公司从其上游商家一品妆公司获取纳益其尔芦荟胶商品的发票及一品妆公司获取纳益其尔芦荟胶商品的进口货物报关单、入境货物检验检疫证明、进口关税专用缴款书等证据的复印件,意图证明其所销售的被诉侵权商品合法来源于权利人。果真如此,侵权商品的合法来源追溯至商品生产者即权利人。其结果要么是权利人制假销假,掩耳盗铃,要么是侵权商品始终查不出真实合理来源,使来源成谜。

对于商品流通环节的销售者,其销售的侵权商品的真实来源除了假货供货者和销售者自己知道以外,恐怕无人能知。假货就是假货,卖了就是违法或犯罪。

有资深法官认为,法条原文是“能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的”。前半部分指是否合法的定性,后半部分指具体来源渠道,亦即提供者。这两层含义既互为独立又互有影响,证明了合法取得必然也已经证明了具体提供者,但指明了具体提供者并不当然能得出合法取得的结论(“商标侵权纠纷中销售商免赔条款的理解与适用” 陈惠珍 《中华商标》2022年第5期)。提供者也需自证其批发、销售商品的合法来源,才可免除其可能要受到的赔偿、罚款、没收处罚。

常理下,提供者会承认其给销假者供应过与侵权商品一样的正品,但决不会承认其就是侵权商品的提供者。假货最终有可能被无辜的消费者购买,也有可能被图利的职业打假人、专业调查公司公证购买,还有可能被不怀好意的竞争对手购买,无论是谁购买,都可能是一个祸害。因此,奉劝销售者如遇假货就不要售卖,就像手里有假钞,赶快交给银行。

作者:陈小东

编辑:Eleven