携6件发明闯关科创板,中科蓝讯疑似遭遇“专利流氓”

12月28日,深圳市中科蓝讯科技股份有限公司(简称“中科蓝讯”)科创板第二轮答复意见公布,其中回答上市委有关多件专利被提出无效一事,进行了详细的回复。

而在此之前,只是在10月15日的更新文件中,简单提到了补充披露了招股书中“风险因素”部分,主要是6项发明专利存在被宣告无效的事项,但是对此情况并未进一步展开。

10月15日回复文件

6项专利对中科蓝讯而言,是什么概念?

根据中科蓝讯在2021年5月10日公开的招股书中显示,在科创属性标准上,中科蓝讯提到拥有48项专利权,发明专利6项,且形成主营业务收入。

也就意味着,10月份时,中科蓝讯当时的6项形成主营业务收入的专利都陷入了“麻烦”,被人提出的无效。哪怕是这些无效请求中只有少数成功被无效掉,对中科蓝讯而言都是较大威胁,如果不满足5件的硬性科创属性指标,上市之路就不会那么平坦。

招股书

而12月28日公开的答复材料中,中科蓝讯应上市委的要求,对这些被提起无效的专利进行了详细的披露,一些细节逐渐浮出水面。

二轮答复材料

可以看到上市委用了“现场检查”的方式,对中科蓝讯8-9月份陆续收到的5项专利被提出无效宣告请求进行了询问。

中科蓝讯在回复中表示,截至本次回复,被无效的专利已增至7项,也就意味着随着中科蓝讯一些之前尚在审查过程的专利的陆续授权,无效请求人也在动态跟踪中科蓝讯的专利动态变化,并做出及时的无效请求。

这种“盯人防守”式的提出无效的方式,到底会对中科蓝讯后续的科创板审核带来哪些影响,这起事件背后又透出哪些问题,下面一起通过几点公众可能会关注的话题来仔细分析一下。

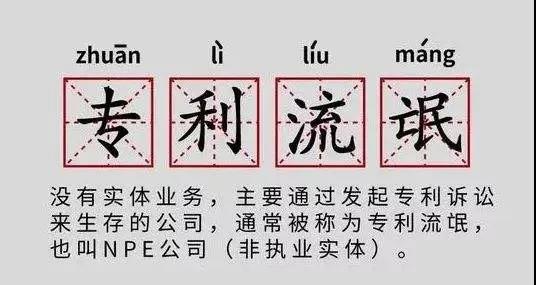

1. 中科蓝讯是不是遇到“专利流氓”了?

我的判断:很有可能。

此次提出无效的是一个自然人,因此并不清楚背后到底是单纯的“专利流氓”,还是背后有中科蓝讯竞争对手的“影子”。但是从中科蓝讯对涉及7件专利的列表中,可以发现一个有意思的点:专利无效宣告请求的理由中,占据主导地位的是“公开不充分”、“缺乏实用性”,而真正需要较大前期投入的无效证据检索的“创造性”理由,只有一件。

二轮答复材料

如果中科蓝讯上述披露的情况属实的话,这次发起无效请求的自然人,在这件事上的成本投入是极低的,因为“公开不充分”和“实用性”的理由基本不用去检索,看看说明书就可以了。所以,从这一点上来看,更像是一种“骚扰”,目的应该很明确,就是达到在中科蓝讯IPO阶段逼迫对方就范,消财免灾。

如果狮子大开口,要个几十万、几百万甚至上千万都有可能,但是投入成本甚至可能低到几万块钱就够了。这个投入产出比绝对是有利可图。所以这更像是个体行为,并不像是中科蓝讯竞争对手所为。

这种情形下引出两个有意思的话题:一个是这种专利流氓要不要打击?二是这种实际上并无多大实际意义的无效请求,给审查资源带来的影响。

2. 凡是用专利袭击IPO企业的都应被打击或认定为专利流氓么?

因为这起案件,很有可能产生一个误区:认为凡是在企业IPO阶段发起专利诉讼、无效的都属于专利流氓。

这个一刀切的观点是完全错误的。

就这个案件来看,仅从无效请求人的理由大概推测其目的主要是骚扰。如果中科蓝讯最后妥协了,双方和解了,那恐怕这种手段会被越来越多的人学会,这种骚扰以后会越来越多。但如果中科蓝讯敢于死磕到底,不在乎上市审核的影响,恐怕无效请求发起人最后一毛钱都得不到。

但是反过来看这起案件,“苍蝇不叮无缝蛋”。为什么会选中中科蓝讯?

根本原因还是因为中科蓝讯自身的问题:上市时专利太少了,只有6项发明,刚刚够5件的科创属性最低线。这也为专利流氓创造了机会,只要能够成功无效掉其2个专利,中科蓝讯上市恐怕就不得不终止。

也就是说,正是中科蓝讯自身在专利上有薄弱环节,才被人抓住了“软肋”。如果换做我,从商业角度来看,我可能也会选择中科蓝讯作为攻击目标。

显然,中科蓝讯也知道自己在专利上的弱点,于是在上市前后,集中在2020和2021年申请了一批。据其最新数据,在目前17项发明中,除了买来的3项专利,剩余14项自己申请的专利中,有13项是2020和2021年申请的。所以这会不会涉嫌上市前突击申请专利?很有可能。

二轮答复材料

看到中科蓝讯的这个情况,往往引出了另外一个非常普遍的问题(以下并非指中科蓝讯,仅为当前普遍现象总结),包括国内很多顶级律所在内的,其参与企业IPO项目时,都会提供临时突击申请的服务,当然凭借这些律所的水平,这些“硬长出来”的专利被认定为“非正常”的可能性极低,但事实是这些专利本质上并不是企业“真正创新”的体现,仅仅是为了临时抱佛脚而催生出来的,而且很多专利都是通过快速预审的方式获得授权的,其真正的创新性更是值得怀疑。但奇怪的是这似乎已经成为缺少专利但要上市企业的一个公开的操作手法,这样的目的性,如何才能保障投资者的切实利益,不被“假科创”所蒙蔽,可能会是一个需要考虑的问题。其性质与昨天证监会质疑联想集团保荐机构未能勤勉尽责对发行人科创属性认定有类似之处。

3. 如何面对“骚扰式”的无效宣告请求?

除了事件双方各自的问题之外,这起案件另一个值得思考的是专利局的复审无效资源。

未来一个趋势不仅是专利审查积压、复审案件积压,无效案件也会积压。类似于这个案例中的拿“公开不充分”和“实用性”作为主要无效理由的,如果确实目的是想骚扰中科蓝讯的IPO进程,那对专利局无效审理资源而言,是一种毫无意义的“消耗”,增加了审查的负担,如果这种情况未来越来越普遍的话,实际上是对整个国家创新大战略和专利制度的本质是没有任何意义的,除了满足少部分群体的商业专利诉求。

所以美国USPTO的PTAB目前所采用的有权决定是否受理的机制,例如现在大概只有60-70%左右向PTAB提出的IPR才会被受理。所以是否可以有限借鉴,一定程度上遏制这种无序的无效宣告请求,似乎可以考虑考虑。当然,美国UPSTO的这套机制当前也受到了极大的冲击,今年或将面临变革。

当然,以上关于所谓“专利流氓”无效理由的推测是在没有认真去分析涉案专利的情况下主观做出的判断,所以会有另外一种可能,即中科蓝讯的专利是真的有问题,也就是无效请求人给出的理由并非是空穴来风,如果是这种猜测属实的话,恐怕中科蓝讯的麻烦就更大了。但是出现这种情况的概率能有多大呢?

来源:企业专利观察

编辑:梵高先生