深度 | 我国知识产权侵权损害赔偿司法现状再调查与再思考

〔摘 要〕 本文对我国 11984 件知识产权侵权案例展开实证研究,发现知识产权侵权平均判赔额依然较低,“法定赔偿”占绝对多数的状况仍未改变,惩罚性赔偿在司法实践中虽已出现,但适用率极低。然而,并不能仅仅根据平均判赔额就简单地得出“赔偿低”的结论。深度分析发现,批量案件尤其是商业维权案件的大量存在,对相关统计结果的干扰性影响十分显著,知识产权案件审理负担过重等法外因素的影响亦不可忽视。建议限制商业维权诉讼,优化司法资源配置; 建立证据开示制度,明确证据规则和赔偿计算方法; 严格“法定赔偿”的适用条件并取消“法定赔偿”限额,同时加强惩罚性赔偿的适用。

然而时隔四年之后,对于“赔偿低”“法定赔偿”滥用等问题,知识产权界开始出现了不同的声音。有部分法官提出,尽管法院外部的观点是认为赔偿过低、保护力度不够,但从法院内部来讲,觉得赔偿数额并不低。另一方面,关于“法定赔偿”的过度适用问题,虽然大多数学者对这一做法提出质疑,但也有部分法官认为“法定赔偿”有其优越性和合理性。此外,近几年来我国知识产权立法和司法领域都出现了一些新的变化,如 2013 年修订后的《商标法》率先引入了“惩罚性赔偿”并提高了法定赔偿额上限,目前正在修订中的《著作权法》和《专利法》草案也做了类似的修改。2014 年,学界呼吁多年的知识产权专门法院在“北上广”三地试点设立。一种有“违法”之嫌但在司法实践中已被大量采用的判赔方式———“超限额法定赔偿”也开始成为新的话题。

有鉴于此,针对我国知识产权侵权赔偿领域的上述争议及最新发展,本文接续“一期研究”,以 2012 -2015 年期间我国 11984 件知识产权侵权司法案例为样本再次展开实证研究。在研究方法上,除了通常的数据统计方法外,本文还选取典型案例展开深度分析,并对全国多位一线知识产权法官进行访谈,以期多管齐下,厘清以下问题: 第一,我国知识产权侵权“赔偿低”问题是否确实存在? 如果存在,其症结为何? 第二,“法定赔偿”标准被泛用的现状及原因是什么? 第三,“惩罚性赔偿”和“超限额法定赔偿”在我国司法实践中的实际应用状况如何,怎样应对?

(一)判赔额及判赔支持度情况

1. 全国总体判赔情况

在判决侵权成立的 10814 件有效案例中,大多数原告均明确提出了赔偿诉求金额,未列明原告诉讼请求数额的有 789 件,仅占 6.23% 。经统计,2012 -2015 年我国著作权侵权案件的平均诉求金额约为11.0 万元,平均判赔金额约为 2.8 万元,判赔支持度为 25.6% ; 我国商标权侵权案件的平均诉求金额约为 15.2 万元,平均判赔金额约为 3.2 万元,判赔支持度为 21.1% ; 专利权侵权案件的平均诉求金额约为

30.3 万元,平均判赔金额约为 9.8 万元,判赔支持度

为 32.2% 。比较而言,专利侵权案件无论是平均判

赔额还是支持度都明显高于著作权和商标权侵权案

件,详见表 1。

2. 不同发展水平地区判赔情况比较

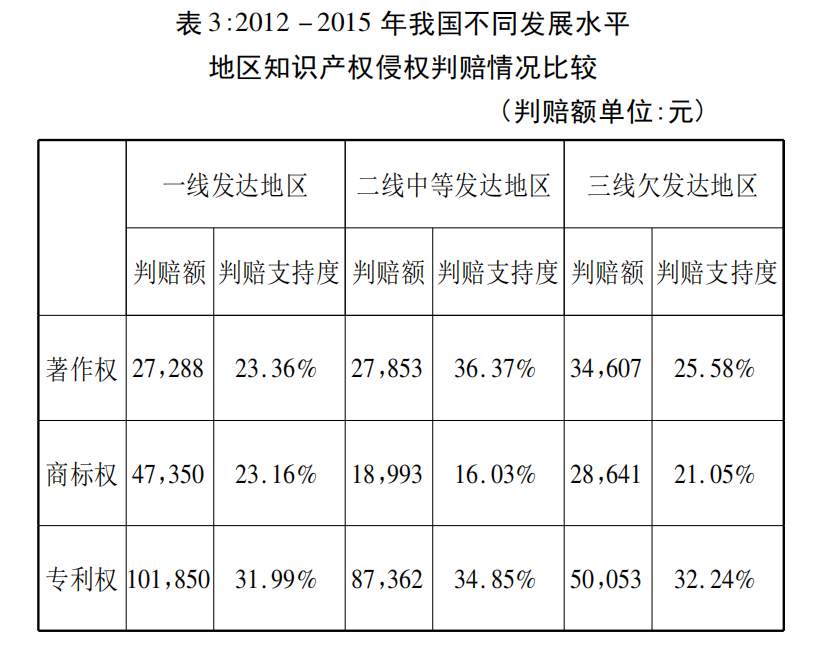

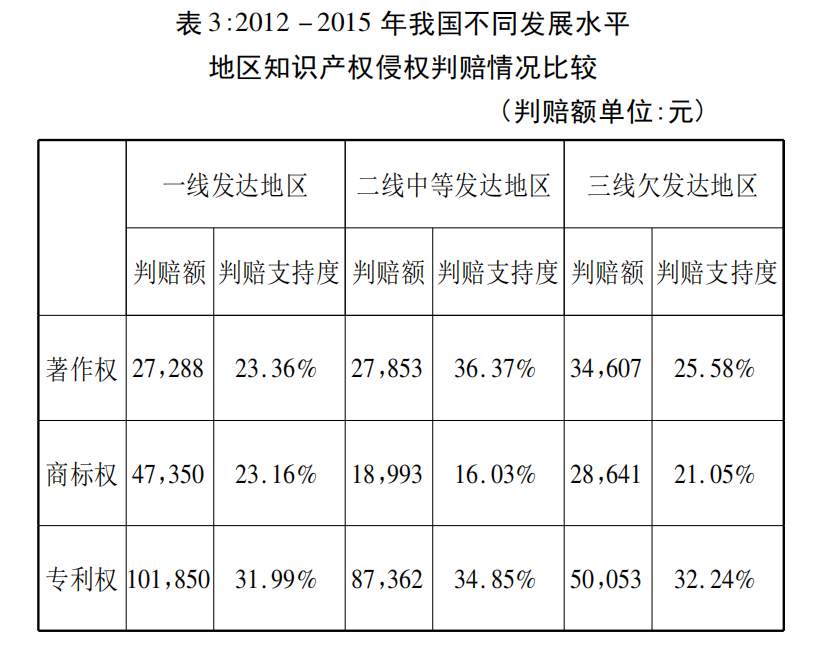

针对不同发展水平地区的判赔统计结果显示( 详见表 3),在商标侵权和专利侵权案件中,一线地区判赔额较之二线和三线地区要高,而著作权侵权案件中,平均判赔数额则呈现出从三线、二线、一线依次递减的趋势。从判赔支持度来看,无论是专利、商标侵权案件还是著作权侵权案件,一线地区并不比二、三线地区高,在著作权和专利权领域一线地区甚至最低。由此,不同发展水平地区在侵权判赔数额及支持度上并未呈现出明显地域性差异,发达地区并不见得在所有类型知识产权侵权判赔力度上都比欠发达地区更大。

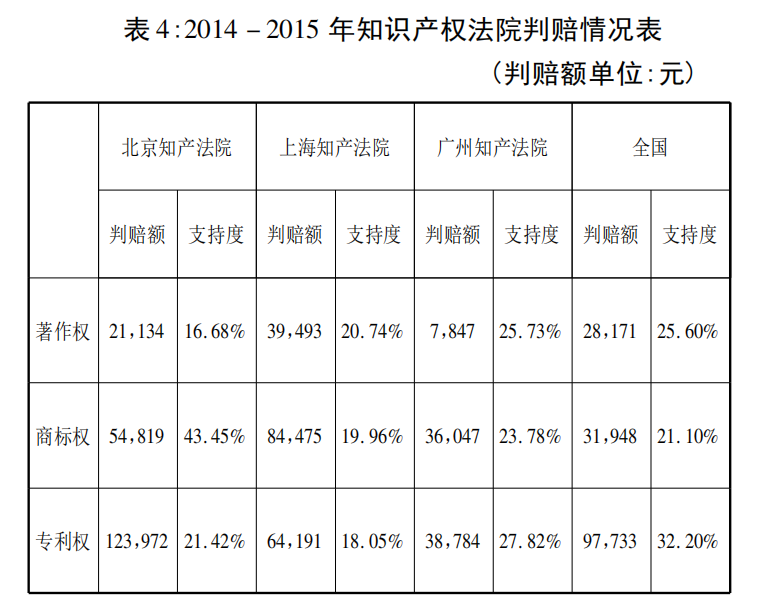

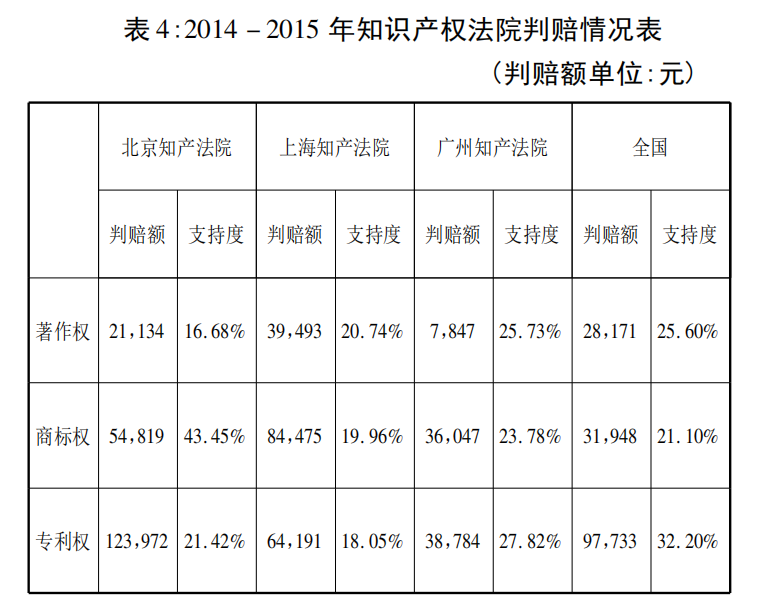

3. 知识产权专门法院的判赔情况

我们收集了北京、上海和广州三家知识产权专门法院自 2014 年成立至 2015 年 12 月底审理的侵权案例,统计结果显示,不同的知识产权法院以及不同的知识产权类型都呈现出各自的特点。北京知识产权法院在专利侵权案件和商标侵权案件的判赔额明显高于全国平均水平以及其他两家知识产权法院,但在著作权侵权案件方面则低于全国平均水平。广州知识产权法院在三类知识产权侵权案件中的判赔额均显著低于另两家知识产权法院,在著作权侵权和专利权侵权案件中甚至都显著低于全国平均水平( 详见表 4) 。可见,我们并不能简单地得出知识产权专门法院在判赔力度上高于或低于普通法院的结论。

不过,值得一提的是,北京知识产权法院 2016 年之后在判赔力度上有明显提升,例如在 2016 年审理的北京握奇公司诉恒宝公司“U 盾”专利侵权纠纷案中,北京知识产权法院判决被告赔偿人民币 5000 万元。该院在建院两周年通报中表示,据不完全统计2016 年该院专利侵权案件平均赔偿数额为 141 万元,商标侵权案件平均赔偿数额为 165 万元,著作权侵权案件平均赔偿数额为 458 万元。

(二)判赔标准的适用情况

我国知识产权侵权案件的判赔标准一般依先后顺序适用“实际损失”“违法所得”“许可使用费合理倍数”等计算方式,以上方式都不能确定的则可适用“法定赔偿”,即由人民法院根据侵权行为的性质和情节等因素在法定限额内酌情确定。2013 年修订后的《商标法》还引入了“惩罚性赔偿”标准。我们在“一期研究”中已经发现,法院在确定赔偿数额时绝

大多数都是适用“法定赔偿”,而很少适用“实际损失”“违法所得”或“许可使用费合理倍数”等其他计算标准。那么,时隔四年之后,这一状况是否发生变化是我们关注的重点。

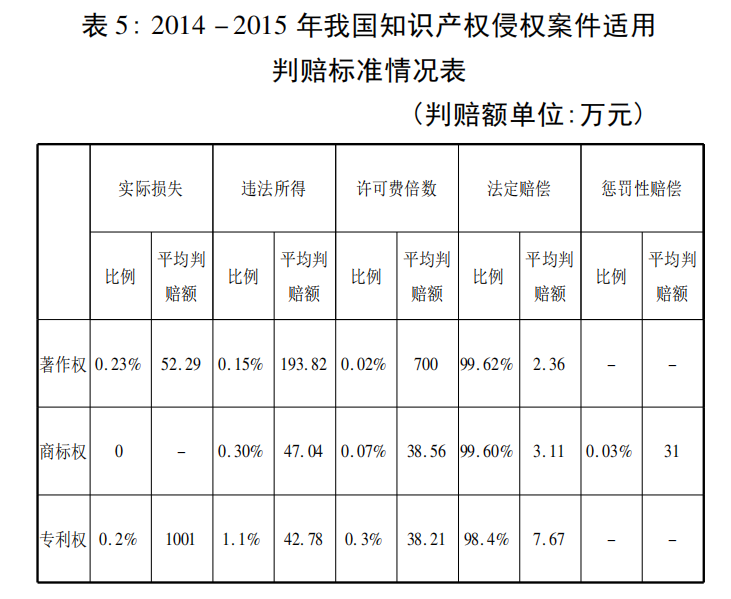

1.“法定赔偿”仍然占据绝对多数

统计结果显示( 详见表 5) ,2012 - 2015 年我国法院在判决中采用“法定赔偿”作为判赔标准的仍然占绝对多数。99. 62% 的著作权案件、99. 6% 的商标权案件、98. 4% 的专利权案件均采用“法定赔偿”确定赔偿数额,而其他几种判赔标准的适用率仍然非常低。著作权案件中采用“实际损失”“违法所得”以及“许可费倍数”判赔标准的比例分别只有 0. 23% 、0. 15% 和 0. 02% ; 商标权案件中采用“实际损失”“违法所得”“许可费倍数”以及“惩罚性赔偿”判赔标准的比例分别为 0. 00% 、0. 30% 、0. 07% 和 0. 03% ; 专利权侵权案件中采用实际损失、违法所得以及许可费倍数判赔标准的分别为 0. 2% 、1. 1% 和 0. 3% 。

所谓“超限额法定赔偿”,是指法院无法查明权利人实际损失、侵权人非法所得以及许可费等具体数额而适用“法定赔偿”,但有证据表明上述数额又明显超过法定赔偿限额,因而在法定赔偿限额之外酌情确定赔偿数额。这一做法虽然有“违法”之嫌,但实践中已被我国有关司法政策所认可。在此次调查中我们发现,“超限额法定赔偿”方式在我国司法实

践中并不鲜见,在我们收集的案例中共有 151 件案件采用这一方式确定了赔偿额。其中在专利侵权案件中,有 2 件案件法院在专利权“法定赔偿”上限 100万元之上酌定了赔偿数额,有 135 件案件法院在专利权“法定赔偿”下限 1 万元以下进行了酌定,两者占全部适用“法定赔偿”专利案件的 14. 4 % ; 在商标侵权案件中,有 2 件在商标“法定赔偿”50 万元或 300万元上限之上,占所有适用“法定赔偿”的商标权案件的 0. 07% ; 在著作权侵权案件中,有 12 件在著作权“法定赔偿”上限 50 万元之上酌定了赔偿数额,占所有适用“法定赔偿”的著作权案件的 0. 18% 。

由上可知,“超限额法定赔偿”在三类知识产权案件中均有出现,但主要集中于专利案件,且其中大部分是在“法定赔偿”下限 1 万元以下进行的判赔。

3.“惩罚性赔偿”在实践中已出现但极少适用

我国《商标法》2013 年修订后,首次在知识产权领域引入惩罚性赔偿,这一新的判赔方式在司法实践中实际运用的情况如何,是我们在本次调查中关注的另一焦点。为此,我们对 3085 件商标侵权有效案件进行筛查,结果只发现了一件明确适用“惩罚性赔偿”的案例———河南泉星创世纪种业有限公司诉河南丰产种业有限公司侵害商标权案。在该案中,法院认定原告损失为 15. 47 万元,但同时认为被告“具有主观恶意”,故适用惩罚性赔偿,最终判决赔偿 31万元,即按照损失额的二倍进行判赔。此外,我们在案例统计中发现,另有 2 件案例中虽然法院在判决书中指出被告主观恶意明显,应予严厉制裁,但最终并未明确适用惩罚性赔偿而加倍判赔。可见,在修订后的《商标法》引入惩罚性赔偿制度后,司法实践中已出现适用案例,但为数极少。因此,从目前来看,惩罚性赔偿制度的实际运行效果显然没有达到立法预期,其背后的原因值得探究。

三、统计数据背后影响因素的深度分析

从上述统计情况来看,我国近年来知识产权侵权案件判赔情况与“一期”相比总体上并未出现大的变化,赔偿额从绝对值来看仍然处于较低的水平,判赔支持度维持在 30% 左右,“法定赔偿”标准继续占据绝对多数地位。与此同时,在某些局部方面近年来也出现了一些新的变化,如“惩罚性赔偿”的出现。但是,仅从以上统计数据就直观地得出“赔偿低”或“法定赔偿”被滥用等结论显然过于简单和草率,因为数据统计有时会掩盖甚至歪曲一些重要的细节和真相。因此,有必要对统计数据背后隐藏的影响因素进行深入剖析后再下结论。为此,笔者在数据统计的基础上,进一步对统计案例的判决书内容尤其是判赔理由加以挖掘,同时还与全国各地法院的多位一线知识产权法官进行了面对面访谈。结果发现,在统计数据的表象背后隐藏着若干影响我国知识产权侵权判赔的重要因素,无论是判赔额还是判赔标准的适用,都是这些影响因素综合作用的结果,之前公认的“赔偿低”等结论未必绝对成立。

(一)原告普遍怠于对损害赔偿额进行举证

经过对判决书内容进行深度分析,我们发现大部分案例中原告在举证时仅就侵权事实进行了举证,却并未就其请求的损害赔偿数额提出证据。经笔者统计,93. 29% 的著作权侵权案件、94. 37% 的商标权侵权案件以及 92. 68% 的专利权侵权案件中原告未对其主张的损害赔偿数额进行举证。上述统计结果可能存在判决书撰写不够规范导致举证记录不全的因素,但即使考虑这一因素,如此高比例的未举证数据仍然可以表明,我国知识产权侵权诉讼中原告对于损害赔偿数额的举证过于消极,它意味着大多数原告将损害赔偿额的确定交由法院酌定处理。在不少案件中,原告甚至主动要求法院适用“法定赔偿”进行判赔。在这种情况下,法院在判赔时大量适用“法定赔偿”标准也就不足为怪了。因此,本文认为,原告一方怠于就损害赔偿额进行举证是“法定赔偿”泛用的首要原因。与此同时,原告的这一做法还会影响法院对于原告损害赔偿诉求的支持力度。统计结果显示,适用“法定赔偿”标准判赔的平均判赔额要显著低于适用其他标准的平均判赔额。( 详见表 5) 。如果原告未对赔偿额进行举证,法院判赔金额一般不会超过10 万元。

那么,是什么导致原告怠于就损害赔偿额进行举证呢? 综合案例分析和调查访谈,发现其原因有多种: 第一,由于知识产权侵权赔偿“举证难”问题客观存在,使大多数原告干脆放弃对赔偿额进行举证,转而寄希望于法官适用“法定赔偿”酌情确定。第二,很多原告方代理人为节约诉讼成本和诉讼时间,不就赔偿额进行举证,这在批量起诉的商业维权案件中表现得尤为明显。第三,部分原告了解到法院普遍偏好采用“法定赔偿”而很少采信原告索赔额证据,因而有意放弃对赔偿额进行举证。

(二)法院对原告索赔额举证采信率较低

尽管大部分原告怠于对所主张的损害赔偿额进行举证,但笔者统计发现,至少有 7. 36% 的著作权案件、5. 63% 的商标权案件和 7. 32% 的专利权案件中原告进行了举证,向法庭提交过包括原告实际损失、被告违法所得或许可费等证据,但是,法院对这些证据的采信率却相当低。经统计,仅有 0. 29% 的著作权案件、0. 30% 的商标权案件和 1. 13% 的专利权案件中法院是根据原告所提供的相关证据来确定赔偿数额②。由此可见,即使原告对索赔额进行了举证,法院也很少采用这些证据,绝大多数情形下仍然适用“法定赔偿”进行判赔。对此,笔者对有关判决书进行深入研读后发现,法院给出的不予采信的理由主要有以下几种: 第一,对原告最常举的与许可费相关的证据,不少法院以仅有许可协议而没有实际支付凭证为由不予认可。在不少案件中,如果许可费证据来自于非涉案知识产权或针对案外人的类似许可,不少法院以不具可比性为由拒绝采信。第二,对于原告所提供的因侵权所受损失的证据,法院常常以其“不足以证明”“存在缺陷”“无法查清”或“难以确定”而拒绝采用。第三,对于原告提出的被告违法所得的相关证据,不少法院提出,涉案知识产权对总利润的贡献率难以确定,故不能将有关证据作为赔偿额的计算依据。第四,在部分案件中,法院虽采用了如被告不配合举证则依原告主张确定赔偿额的新规定,但大多最终并未全额支持原告诉求,而是参考原告主张在“法定赔偿”限额内酌情确定赔偿额,实际上仍然适用了“法定赔偿”标准。从上述法院给出的各种判决理由可以看出,原告赔偿额举证采信率低的一大原因是关于侵权损害赔偿额的证据规则和计算方法缺失或不够明确,特别是在如何确定涉案知识产权在非法获利中的贡献率、如何参考类似知识产权的许可费证据方面缺少法律依据或适用指南。

(三)批量案件比重过高

所谓批量案件,是指由同一原告基于基本相似的案由针对不同被告( 有时是同一被告) 发起的多起相关诉讼,其中不少是由权利人委托给专业机构批量发起的带有营利性质的商业维权案件。笔者在“一期研究”中就曾发现,我国知识产权侵权诉讼中大部分案件为批量案件。本期统计结果显示,这一特点依然十分突出。在我们收集的 2012 - 2015 年的全部有效案例中,80. 04% 的案件都是批量案件。其中在著作权侵权案件中批量案件占比达 85. 12% ,在商标权侵权案件中占比为 73. 52% ,专利权侵权案件中批量案件占比稍低,但也达到了 66. 41% 。这些批量案件中充斥大量的商业维权案件。批量案件尤其是商业维权案件的一大特点是,原告一方通常不对损害赔偿数额进行举证,而是要求法院适用“法定赔偿”确定。在很多商业维权诉讼中,原告的代理机构这样做的主要原因是为了节省诉讼成本和时间。在许多批量案件中,法院的判决理由和判决结果往往高度相似,判赔金额也普遍较低。例如,广东奥飞动漫文化公司近年在全国各地发起外观设计专利诉讼多达 88 起,全部都是批量案件。其中,该公司于 2015 年以同一份公证书为证据在广州知识产权法院对同一被告提起

了四起诉讼( 案号分别为[2015]粤知法专民初字第130、131、132、133 号) ,每一起诉讼系针对同一产品上的不同专利。原告在四起诉讼中均未举证证明自己遭受的损失或被告所获得的利润,而是要求法院酌定赔偿数额,法院最终适用“法定赔偿”每案平均判赔 1 万元。该公司全部 88 件案件平均判赔也只有1. 02 万元。在原告对赔偿额进行过举证的案件中,也有不少批量案件,但法院大多没有采信原告的证据,而是依“法定赔偿”确定,赔偿额往往也不高。在很多批量案件特别是商业维权案件中,还有一个特点是原告往往不去告侵权的生产厂商,而是起诉某一地方的多家零售小商贩,法院在酌情确定赔偿额时考虑到被告实际谋利情况,往往不会做出较高的判赔。例如,劲霸男装( 上海) 有限公司作为原告提起的商标侵权系列诉讼案件有 29 件,被告大多是个体小商户,法院最终均以“法定赔偿”方式确定赔偿额,大多只判赔 5000 - 6000 元。此外,法官面对大量出现的商业维权案件,不甘成为其索赔商业链条中的一环,自然会倾向于压低判赔额。由此可见,批量案件尤其是商业维权案件的大量存在,不仅显著拉低了平均判赔额,也直接导致了“法定赔偿”的泛用,对相关统计结果影响十分显著。

(四)诉争知识产权市场价值普遍偏低

知识产权侵权判赔额与其本身的市场价值有直接关系。此次统计中,市场价值最高的发明专利的平均判赔额约为 28. 3 万元,市场价值次之的实用新型专利的平均判赔额约为 16. 8 万元,而市场价值最低的外观设计专利的平均判赔额仅有 3. 7 万元( 参见表 2 - 2) 。在本次统计的全部专利案件中,外观设计专利案件占到 67. 38% ,导致专利侵权案件总体平均判赔额只有 9. 7 万元,中位数仅为 2 万元。在著作权案件中,有 80% 的案件判赔额低于平均值 2. 8 万元,其诉讼标的大多是价值不高的媒体文章、歌曲、图片等。以福建中金在线网络股份有限公司侵害作品信息网络传播权批量案件为例( 共 38 件) ,所涉侵权对象均为报纸上刊载的单篇时事性文章,最后法院每件案件均只酌情判赔100 或200 元②。在商标侵权案件中,84% 的案件判赔额低于平均值 3. 2 万元,涉案商标大多为市场价值不高的非知名商标。如广东奥飞系列商标侵权案件,共有 34 件,所涉商标均为用于玩具上的非驰名商标“铠甲勇士”,被告多为零售档口或小商铺,法院最终大多以“法定赔偿”方式在一万元以下作出判赔。由此可知,涉案知识产权市场价值普遍不高也是我国知识产权侵权案件判赔额较低的重要原因之一。

(五)法外因素的影响不容忽视

在与知识产权法官们的访谈过程中,不少法官向笔者透露,他们在知识产权侵权裁判中,除了以法律和事实作为基本依据外,还难免会受到一些法律之外的因素影响。这些因素主要包括: ( 1) 担心判赔过高会对地方经济产生负面影响。由于大多数案件是由被告所在地法院审理,且多为批量案件,在当地往往有多家被告。因此,法院在确定赔偿额时往往比较谨慎,以免过高的判赔给地方经济或市场秩序造成冲击。( 2) 法院知识产权案件审理负担过重。近年来,全国各地法院受理的知识产权案件数量每年约以40% 的速度高速增长,知识产权法官们普遍感到不堪重负。为了避免高额判赔引来越来越多的知识产权诉讼( 尤其是商业维权) ,法官自然会倾向于压低赔偿额。在判赔标准上也更愿意采用“法定赔偿”,因为此举可以大大减少质证、查证等工作负担,节约审理时间。法院对于原告请求人民法院调查收集证据的申请一般不会同意,也可由此得到解释。( 3) 部分原告举证时诚信不足。在对知识产权法官的访谈中,不少法官反映部分原告在举证时常常过分夸大自身损失或对方非法获利,有的虚报明显畸高的维权开支费用。部分原告的这种不诚信做法使得法官对原告举证的采信度降低,可谓“一粒老鼠屎坏了一锅粥”,这也是导致法院偏好“法定赔偿”以及判赔额普遍不高的原因之一。( 4) 司法体制原因导致部分法官在裁判中存在保守和求稳倾向。随着我国法院近年来开始推行法官终身责任制,加之部分法院对“发改率”( 发回重审和改判的比率) 有考核要求,导致法官在裁判时会倾向于保守和求稳,不仅在判赔额上尽量避免“出格”,在判赔标准上也更愿意采用“法定赔偿”,因为“法定赔偿”无需给出具体的计算依据,被改判的可能性较小。

四、结论与建议

(一)关于“赔偿低”问题

从数据统计结果来看,我国知识产权侵权损害赔偿平均数额的确不高。在“一期研究”中,我们根据类似的统计结果得出: “赔偿低”问题在我国确实存在。但是,本期研究发现,如此结论可能过于简单和绝对化。笔者以为,评判侵权赔偿高低的根本标准应当是看它是否足以弥补被侵权人的损失或者有效遏制侵权者的侵权获利行为,而不能仅依据平均判赔额绝对数值的高低,更不能将国内判赔额与美欧等发达国家作简单对比。深度分析表明,之前大家公认的“赔偿低”这一结论并非绝对成立,而是需要分情况而论。

我国知识产权侵权案件的构成存在一大特点,即批量案件( 包含商业维权案件) 所占比重很高,这一特点对总体判赔统计结果影响显著。在这些批量案件中,原告普遍怠于就赔偿额进行举证,且诉争的知识产权价值又大多不高,导致此类案件的判赔额通常很低,从而拉低了总体平均判赔额,并掩盖了仅占少数的非批量案件判赔额并非如此低的事实,这一点可以从全部案例判赔额的中位数远低于平均值得到佐证。因此,对于我国知识产权案件是否存在“赔偿低”问题,不能简单地根据平均赔偿额一概而论,而应区分情况具体分析。对于大多数批量案件特别是商业维权案件而言,原告以低价值知识产权四处批发式求告,同时又不对赔偿额进行举证的,即使法院做出绝对金额较低的判赔,本文认为也并不存在“赔偿低”问题,因为此时多案累积的赔偿额实际已足以弥补其损失,甚至还让商业维权参与各方有利可图。另一方面,对于一些真正的维权案件( 大多是非商业维权案件) 而言,我们也不能否认部分案件中确实存在赔偿额偏低的情况,使一些权利人感到其损失未能获得足额的补偿,以致出现全国人大常委会专利执法检查组报告中提到的“侵权行为时有发生,专利保护实际效果与创新主体的期待存在较大差距”的情况。本文分析发现,导致这一状况的原因主要在于: 原告“举证难”客观存在,侵权损害赔偿额的证据规则和计算方法缺失或不够明确,导致法院对原告主张的赔偿额证据的采信率偏低。加之某些法外因素的影响,特别是知识产权案件审理负担日益加重,使得法官无力或不愿仔细查证,并且在裁判中倾向于保守和求稳。

(二)关于“法定赔偿”的泛用

统计结果显示,我国绝大多数知识产权侵权案件判赔时仍然适用“法定赔偿”作为判赔标准,这一结果很大程度上可归因于我国知识产权侵权案件中批量案件居多,而批量案件尤其是商业维权案件的原告普遍怠于对损害赔偿额进行举证,使得法院不得不适用“法定赔偿”。可见,我国知识产权批量案件居多这一特点不仅严重拉低了平均判赔额,同时也是导致“法定赔偿”泛用的罪魁祸首。与此同时,由于有关

赔偿额的举证规则和计算方法模糊不明,少数原告举证不够诚信,知识产权侵权案件审理负担不断加重以及部分法官存在保守和求稳心理等一些法外因素的影响,使得法院在主观上更倾向于采用“法定赔偿”。可见,法院对于“法定赔偿”的泛用固然难辞其咎,但并非首要责任者。在其背后,既有当事人举证不力的原因,也与我国知识产权立法和司法不够完善和精细有关。但无论如何,笔者坚持认为,“法定赔偿”在我国如此泛用是极不正常的。无论从立法初衷、保护效果还是各国惯例而论,本应只是替补角色的“法定赔偿”都不应喧宾夺主成为判赔标准中的绝对主力。从各国实践来看,大多数国家在知识产权侵权判赔中并没有“法定赔偿”的制度安排,在少数采用“法定赔偿”的国家,其适用也绝不像我国如此普遍。例如,日本虽有法定赔偿制度,但日本地方法院在专利损害赔偿诉讼中,依据侵权获利确定赔偿的案件就占到全部案件的 42% 。在英国和德国,知识产权诉讼没有“法定赔偿”的规定。在美国,“法定赔偿”仅在著作权和商标权案件中有少量适用,在专利侵权案件中则主要依据“合理许可使用费”判赔,无“法定赔偿”的

规定。日本和韩国虽有与我国“法定赔偿”类似的规定,但在适用时均附有较为严格的条件限制。故此,“法定赔偿”目前在我国知识产权诉讼中一统天下的状况亟需改变。

(三)关于“超限额法定赔偿”的适用

无论是我国《专利法》《商标法》还是《著作权法》,对于“法定赔偿”的赔偿额都规定有上限( 《专利法》同时规定有上、下限) ,那么“超限额法定赔偿”是否是一种合法的赔偿方式呢? 对于“超限额法定赔偿”的法律性质,业界其实存有争议。有观点认为,这种赔偿方式是法官在一定事实和数据基础上,根据具体案情酌定实际损失或侵权所得的赔偿数额,其并非“法定赔偿”,因此不受“法定赔偿”中最高额或最低额的限制,并不会与现行法律规定相冲突。对此,笔者认为,区分“非法定赔偿”和“法定赔偿”的关键是赔偿额的确定方法。前者是依据实际损失、非法所得或许可费加以确定,而后者是在上述方式都无法确定的情况下由法官根据侵权行为的性质、情节等多种因素综合酌定。从这一点来看,“超限额法定赔偿”本质上仍然属于“法定赔偿”,只不过其判赔数额突破了法定限额。这一做法虽然与法律条文存在冲突,但2009 年最高人民法院在《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》( 以下简称《意见》) 中提出,“积极引导当事人选用侵权受损或者侵权获利方法计算赔偿,尽可能避免简单适用‘法定赔偿’方法。对于难以证明侵权受损或侵权获利的具体数额,但有证据证明前述数额明显超过‘法定赔偿’最高限额的,应当综合全案的证据情况,在法定最高限额以上合理确定赔偿额。”由此可见,该《意见》实际上是将“超限额法定赔偿”视为一种特殊情况下的“法定赔偿”,并从司法政策上对其予以肯定。故而有学者主张,可将其视为 2. 0 版本的“法定赔偿”。

笔者对 151 件适用“超限额法定赔偿”案例的判决理由进行分析后发现,有的案件中法院会明确指出这是由于原告未能举证证明或者无法证明权利人损失、侵权人非法获益或许可费,但有理由确信上述各项明显高于法定赔偿上限或低于法定赔偿下限,这一表述显然是参考了最高人民法院《意见》。如上海知识产权法院在欧普照明股份有限公司与上海市闸北区程运灯饰经营部侵害外观设计专利权纠纷案中认为,“基于侵权产品的销售者被告程运灯饰经营部系个体工商户,经营规模较小; 侵权产品的销售价格较低,其利润额也较低,故若适用 1 万元的最低法定赔偿数额将明显高于被告销售侵权产品的获利或者原告因被告销售侵权产品所受损失”,故最终仅酌定判赔 5000 元。有的法院则只是提出由于无法查明实际损失或侵权所得,故采用“法定赔偿”,但对于超出法定限额的理由则未做任何说明,既未明确指出实际损失或侵权所得明显高于或低于法定赔偿限额,也未援引相关司法政策。如贵阳市中级人民法院在广东奥飞动漫外观专利侵权批量案件、广州知识产权法院在“梁明坤与湛江市麻章区永瑞装饰材料批发部装饰装修合同纠纷案”等判决中均是如此。还有的法院认为,《专利法》对于“法定赔偿”数额的限定范围“属于法院在审理专利侵权诉讼中确定判赔数额的参考,并非法定限制”,因而认为在法定限额之下酌定赔偿金额于法不悖。如上海市高级人民法院在欧普照明外观设计专利侵权系列案的判决中就是持此观点,认为“上诉人援引我国专利法相关条款主张一审判决系在法定下限以下确定本案判赔金额,系对相关法律理解不准确”。值得注意的是,在数量最多的判赔额低于 1 万元法定赔偿额下限的专利侵权案件中( 约占本次统计的“超限额法定赔偿”案例的89. 4% ) ,被告几乎都是侵权产品的销售者,并且多为个体工商户,其非法获益或者致使权利人的损失明显低于 1 万元,此时法院在法定下限以下进行判赔显然是可以理解的。

综上,“超限额法定赔偿”是法官在司法实践中创设并为司法政策所认可的一种特殊形式的“法定赔偿”。它的大量出现说明法院在适用“法定赔偿”时存在突破法定限额的现实需求,具有一定合理性但合理并不等于合法,这一做法虽然有司法政策层面的支持,但明显与我国《专利法》《著作权法》和《商标法》的相关规定存在冲突,造成了司法实践中的混乱。最高人民法院在《意见》中要求,“适用法定赔偿时要尽可能细化和具体说明各种实际考虑的酌定因素,使最终得出的赔偿结果合理可信”。但是,实践中有的法院在适用“超限额法定赔偿”时,并未明确提出实际损失或侵权所得明显高于或低于“法定赔偿”限额,也未援引相关司法政策,这种判决难免会引发争议。有鉴于此,为正本清源,有必要从立法层面解决相关争议和冲突。

(四)“惩罚性赔偿”极少适用的原因分析

从此次关于“惩罚性赔偿”运用情况的统计结果来看,在 3085 件商标侵权有效案件中,只有一例明确适用惩罚性赔偿,适用率仅为 0. 03% 。这一结果表明,尽管《商标法》2013 年修订中增加了“惩罚性赔偿”的规定,但在司法实践中法院对于这一判赔标准的适用还过于谨慎,可以说与立法预期存在较大差距。对于这一状况,本文认为可能主要源于以下两方面的原因。

第一,赔偿基数难以确定。由于惩罚性赔偿是基于基数的加倍,但司法实践中法院大都未能查明“实际损失”“违法所得”或“许可使用费”这些基数,因而绝大多数商标侵权案件都是适用“法定赔偿”进行判赔( 本文统计的适用比例高达 99. 6% ) 。根据《商标法》第 63 条第一款的规定,惩罚性赔偿的计赔基数不包括依据“法定赔偿”确定的赔偿额。因此,那些适用“法定赔偿”判赔的绝大多数商标侵权案件都因

缺少基数而无法明确适用“惩罚性赔偿”。

第二,法官的相对保守和求稳心理可能是另一重要原因。在部分案例中,法院虽然在判决书中指出被告侵权主观恶意明显,但却并未采用“惩罚性赔偿”。例如,在丹佛斯有限公司与叶小园等侵害商标权一案中,法院虽然在确定赔偿额时明确指出“被告主观恶意非常明显……对被告这种恶意侵权的行为,若不课以较重的赔偿金额,不足以让被告知晓实施侵权行为所付出的侵权成本,从而达到制止侵权的目的”,但最终法院在判决中并未表明对被告适用“惩罚性赔

偿”进行加倍判罚,只是将上述情节作为酌定考虑因素之一而适用“法定赔偿”,仅支持了原告诉求额的一半。此外,在北京市香村园食品有限责任公司与北京京明明食品有限公司侵害商标权纠纷案中,法院虽然表示被告“主观恶意明显”,但也只是将此情节作为适用“法定赔偿”的酌定因素,并无适用“惩罚性赔偿”的任何表述。可见,即便法院认定被告主观恶意明显,但通常也只是将其作为适用“法定赔偿”确定赔偿额的考虑因素,并未明确适用“惩罚性赔偿”,尽管此时的“法定赔偿”实际上含有一定的惩罚性。

(五)完善我国知识产权侵权损害赔偿制度的建议

1. 限制商业维权诉讼,优化司法资源配置

我国知识产权案件中批量案件尤其是商业维权案件占比过高,不仅严重影响侵权损害赔偿额,也导致了“法定赔偿”的泛用,并且大大地挤占了原本就十分紧张的司法资源,使法官难有精力和时间对真正的维权案件进行更为精细、准确的判赔。有鉴于此,建议对业已泛滥成灾的商业维权诉讼加以限制,优化知识产权审判资源的配置和利用。首先,可对原告的主体适格性提出更严格要求,不应允许权利人转委托或层层转包诉权。其次,提高对原告的举证要求,加重其举证责任。例如,可强制要求原告必须对赔偿数额进行举证。再次,在确定赔偿额时应综合考量原告重复起诉的情形、权利来源、起诉动机及其知识产权的市场价值,防止有人将诉讼当作商业谋利手段。还可以通过严格知识产权授权条件、抬高知识产权起诉门槛等手段,减少基于低价值知识产权的商业维权案件数量。最后,建议实行案件审判繁简分流改革,对简单雷同的批量案件合并快审,对复杂的非批量案件实行精审。

2. 建立证据开示制度,明确证据规则和赔偿计算方法

鉴于“赔偿低”和“法定赔偿”的泛用都与“举证难”有关,完善举证制度是改进我国知识产权审判工作的关键。为此,建议借鉴美英等国的证据开示制度,改造我国现有的庭前证据交换制度,进一步强化当事人提供证据的责任和程序性规定,加重当事人举证不力的后果,以提高对于损害赔偿的举证率。同时细化证据的认定标准,并适度降低证据的证明力要求,以提高损害赔偿证据的采信率。实际上,最高人民法院 2015 年在向全国人大常委会提交的《关于专利法执法检查报告所提有关问题的整改落实情况报告》中就曾明确提出: “为解决专利侵权诉讼举证难等问题,建议建立知识产权诉讼证据开示制度。”与此同时,我们还需要进一步明确赔偿额的证据规则和计算方法,特别是涉案知识产权在非法获利中的贡献率的确定方法,以及知识产权许可费证据的认定规则和参照方法。其中,对于我国司法实践中权利人最常举的许可费证据,不妨借鉴美国法院以假想谈判方式推定“合理许可费”的方法,可大幅提高“许可使用费合理倍数”判赔标准在我国的适用。此外,应当加强知识产权判例指导制度,将一些典型案例中确定赔偿额的优秀经验和方法予以推广,提高损害赔偿计算的统一性和规范性。

3. 严格“法定赔偿”的适用条件,取消“法定赔偿”限额

为改变法院过多采用“法定赔偿”判赔的现状,有必要对“法定赔偿”的适用加以限制,严格其适用条件。一方面,可以要求法院只有在穷尽其他方式仍难以确定赔偿额时才可适用“法定赔偿”,并对“穷尽”的程度提出具体的标准,同时法院需在判决书中充分说明适用的理由。另一方面,还可借鉴日本和韩国的经验,在适用“法定赔偿”时要求原告必须事先举证证明所有非法定赔偿方式均无法适用。既然现行司法政策和司法实践均已实际允许法院在适用“法定赔偿”时可以突破法定限额,而且这种做法也有其现实合理性,那么实无必要在法律中规定“法定赔偿”的上下限额,至少应当取消《专利法》中对于“法定赔偿”下限的规定,以消除司法实践与法律条文之间的冲突。国务院法制办 2015 年 12 月公布的《专利法修订草案( 送审稿) 》将法定赔偿的限额由一万元提高至十万元,这一修改显然有脱离我国司法实际之嫌,只会造成大面积的“违法”判决,并

不能有效起到提升专利保护力度的作用,建议删除。

4. 改变法官在司法审判中的保守倾向,加强知识产权惩罚性赔偿的适用

应当坚持知识产权严保护的政策导向,进一步推进知识产权审判体制改革,同时加强知识产权授权确权过程中的质量控制,尽力避免地方保护主义、低质量知识产权滥诉等法外因素的不当影响,力求改变我国知识产权法官在判赔中存在的保守倾向,充分发挥知识产权“惩罚性赔偿”这一制度创新的应有作用。

作者:詹映教授(中南财经政法大学)

一、问题的提出

近年来,知识产权侵权损害赔偿问题成为我国知识产权领域广受关注和争议的焦点之一。2013 年,笔者曾率课题组以 2008 - 2011 年期间我国 4768 件知识产权侵权司法判例为对象展开过实证研究( 以下简称“一期研究”) ,结果显示: 广受诟病的知识产权侵权“赔偿低”问题在我国确实存在,且法院有过度适用“法定赔偿”标准进行判赔的倾向。不少学者或 法 院 也 基 于 实证研究得出了类似的结论。然而时隔四年之后,对于“赔偿低”“法定赔偿”滥用等问题,知识产权界开始出现了不同的声音。有部分法官提出,尽管法院外部的观点是认为赔偿过低、保护力度不够,但从法院内部来讲,觉得赔偿数额并不低。另一方面,关于“法定赔偿”的过度适用问题,虽然大多数学者对这一做法提出质疑,但也有部分法官认为“法定赔偿”有其优越性和合理性。此外,近几年来我国知识产权立法和司法领域都出现了一些新的变化,如 2013 年修订后的《商标法》率先引入了“惩罚性赔偿”并提高了法定赔偿额上限,目前正在修订中的《著作权法》和《专利法》草案也做了类似的修改。2014 年,学界呼吁多年的知识产权专门法院在“北上广”三地试点设立。一种有“违法”之嫌但在司法实践中已被大量采用的判赔方式———“超限额法定赔偿”也开始成为新的话题。

有鉴于此,针对我国知识产权侵权赔偿领域的上述争议及最新发展,本文接续“一期研究”,以 2012 -2015 年期间我国 11984 件知识产权侵权司法案例为样本再次展开实证研究。在研究方法上,除了通常的数据统计方法外,本文还选取典型案例展开深度分析,并对全国多位一线知识产权法官进行访谈,以期多管齐下,厘清以下问题: 第一,我国知识产权侵权“赔偿低”问题是否确实存在? 如果存在,其症结为何? 第二,“法定赔偿”标准被泛用的现状及原因是什么? 第三,“惩罚性赔偿”和“超限额法定赔偿”在我国司法实践中的实际应用状况如何,怎样应对?

二、我国 2012 - 2015 年知识产权侵权司法判例的判赔统计情况

此次统计调查以威科先行法律信息库作为案例数据来源,时间上接续“一期研究”,收集了从 2012年 1 月至 2015 年 12 月期间我国著作权、商标权、专利权三类知识产权民事侵权案例共计 11984 件,其中驳回诉讼请求的案例 1170 件,判决侵权成立的有效案例 10814 件( 包括著作权案件 6705 件,商标权案件3085 件,专利权案件 1024 件) 。为全面反映和比较我国各不同发展水平地区的司法判赔情况,我们参考《2015 年度中国知识产权发展状况报告》,将全国各省区分为三类,即一线发达地区、二线中等发达地区和三线欠发达地区,再从各类地区中选取代表性省市的案件作为研究样本。一线发达地区选择北京、上海地区案例为样本; 中等发达地区以福建、湖南、河南三省区的案例为样本; 三线地区以贵州、黑龙江和新疆三省区案例为样本。各类地区样本选取的比重与各地区案件数量在全国案件总数量中的比例大致相当。与此同时,为考察知识产权法院的判赔情况,我们还专门收集了北京、上海和广州三地知识产权法院自2014 年成立以来至 2015 年的侵权判例。本次统计分析的重点主要围绕两方面: 一是判赔情况( 包括判赔额及判赔支持度) ,二是所适用的判赔标准。(一)判赔额及判赔支持度情况

1. 全国总体判赔情况

在判决侵权成立的 10814 件有效案例中,大多数原告均明确提出了赔偿诉求金额,未列明原告诉讼请求数额的有 789 件,仅占 6.23% 。经统计,2012 -2015 年我国著作权侵权案件的平均诉求金额约为11.0 万元,平均判赔金额约为 2.8 万元,判赔支持度为 25.6% ; 我国商标权侵权案件的平均诉求金额约为 15.2 万元,平均判赔金额约为 3.2 万元,判赔支持度为 21.1% ; 专利权侵权案件的平均诉求金额约为

30.3 万元,平均判赔金额约为 9.8 万元,判赔支持度

为 32.2% 。比较而言,专利侵权案件无论是平均判

赔额还是支持度都明显高于著作权和商标权侵权案

件,详见表 1。

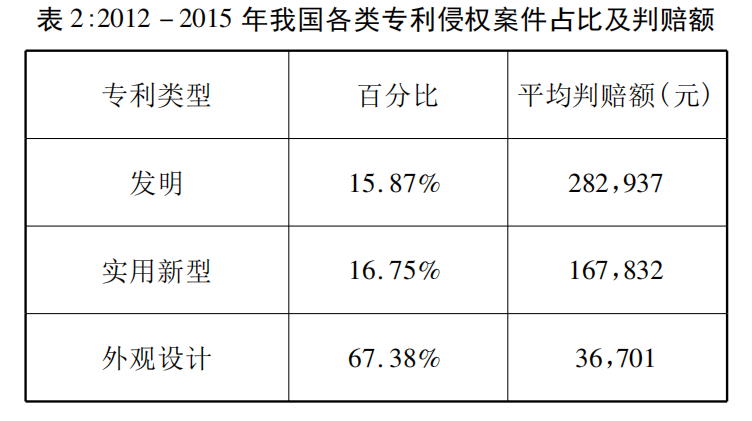

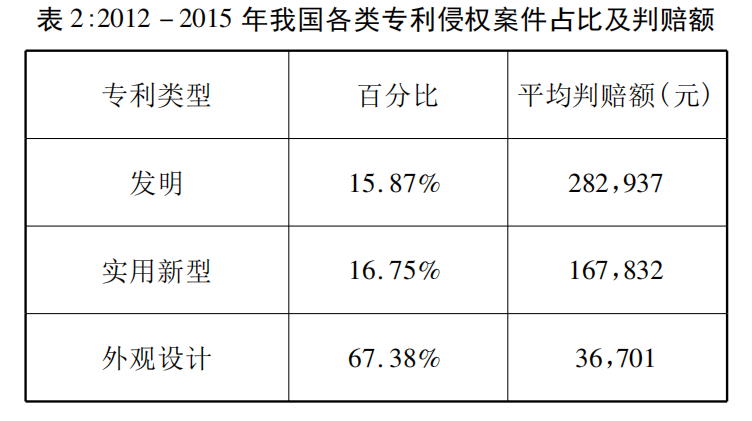

此外,从中位数情况来看,各类案件判赔额的中位数明显小于平均值,说明大多数案件判赔额较平均值更低。在专利权案件中,发明专利案件平均判赔额为 28.3 万元,实用新型专利案件平均判赔额为 16.8万元,外观设计专利平均判赔额为 3.7 万元,表明外观设计专利案件比重最高,但判赔额最低。详见表2。

2. 不同发展水平地区判赔情况比较

针对不同发展水平地区的判赔统计结果显示( 详见表 3),在商标侵权和专利侵权案件中,一线地区判赔额较之二线和三线地区要高,而著作权侵权案件中,平均判赔数额则呈现出从三线、二线、一线依次递减的趋势。从判赔支持度来看,无论是专利、商标侵权案件还是著作权侵权案件,一线地区并不比二、三线地区高,在著作权和专利权领域一线地区甚至最低。由此,不同发展水平地区在侵权判赔数额及支持度上并未呈现出明显地域性差异,发达地区并不见得在所有类型知识产权侵权判赔力度上都比欠发达地区更大。

我们收集了北京、上海和广州三家知识产权专门法院自 2014 年成立至 2015 年 12 月底审理的侵权案例,统计结果显示,不同的知识产权法院以及不同的知识产权类型都呈现出各自的特点。北京知识产权法院在专利侵权案件和商标侵权案件的判赔额明显高于全国平均水平以及其他两家知识产权法院,但在著作权侵权案件方面则低于全国平均水平。广州知识产权法院在三类知识产权侵权案件中的判赔额均显著低于另两家知识产权法院,在著作权侵权和专利权侵权案件中甚至都显著低于全国平均水平( 详见表 4) 。可见,我们并不能简单地得出知识产权专门法院在判赔力度上高于或低于普通法院的结论。

不过,值得一提的是,北京知识产权法院 2016 年之后在判赔力度上有明显提升,例如在 2016 年审理的北京握奇公司诉恒宝公司“U 盾”专利侵权纠纷案中,北京知识产权法院判决被告赔偿人民币 5000 万元。该院在建院两周年通报中表示,据不完全统计2016 年该院专利侵权案件平均赔偿数额为 141 万元,商标侵权案件平均赔偿数额为 165 万元,著作权侵权案件平均赔偿数额为 458 万元。

我国知识产权侵权案件的判赔标准一般依先后顺序适用“实际损失”“违法所得”“许可使用费合理倍数”等计算方式,以上方式都不能确定的则可适用“法定赔偿”,即由人民法院根据侵权行为的性质和情节等因素在法定限额内酌情确定。2013 年修订后的《商标法》还引入了“惩罚性赔偿”标准。我们在“一期研究”中已经发现,法院在确定赔偿数额时绝

大多数都是适用“法定赔偿”,而很少适用“实际损失”“违法所得”或“许可使用费合理倍数”等其他计算标准。那么,时隔四年之后,这一状况是否发生变化是我们关注的重点。

1.“法定赔偿”仍然占据绝对多数

统计结果显示( 详见表 5) ,2012 - 2015 年我国法院在判决中采用“法定赔偿”作为判赔标准的仍然占绝对多数。99. 62% 的著作权案件、99. 6% 的商标权案件、98. 4% 的专利权案件均采用“法定赔偿”确定赔偿数额,而其他几种判赔标准的适用率仍然非常低。著作权案件中采用“实际损失”“违法所得”以及“许可费倍数”判赔标准的比例分别只有 0. 23% 、0. 15% 和 0. 02% ; 商标权案件中采用“实际损失”“违法所得”“许可费倍数”以及“惩罚性赔偿”判赔标准的比例分别为 0. 00% 、0. 30% 、0. 07% 和 0. 03% ; 专利权侵权案件中采用实际损失、违法所得以及许可费倍数判赔标准的分别为 0. 2% 、1. 1% 和 0. 3% 。

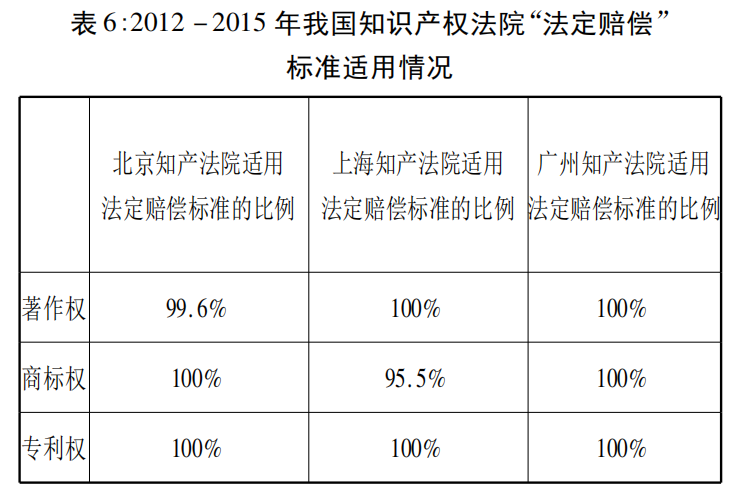

对知识产权法院的统计结果显示,北京、上海和广州三地的知识产权法院与全国法院类似,在 770 件有效样本案例中,除了 2 件案例分别采用“实际损失”和“违法所得”标准外,其他全部都采用“法定赔偿”作为判赔标准,采用比例甚至高过全国平均水平。详见表 6。

所谓“超限额法定赔偿”,是指法院无法查明权利人实际损失、侵权人非法所得以及许可费等具体数额而适用“法定赔偿”,但有证据表明上述数额又明显超过法定赔偿限额,因而在法定赔偿限额之外酌情确定赔偿数额。这一做法虽然有“违法”之嫌,但实践中已被我国有关司法政策所认可。在此次调查中我们发现,“超限额法定赔偿”方式在我国司法实

践中并不鲜见,在我们收集的案例中共有 151 件案件采用这一方式确定了赔偿额。其中在专利侵权案件中,有 2 件案件法院在专利权“法定赔偿”上限 100万元之上酌定了赔偿数额,有 135 件案件法院在专利权“法定赔偿”下限 1 万元以下进行了酌定,两者占全部适用“法定赔偿”专利案件的 14. 4 % ; 在商标侵权案件中,有 2 件在商标“法定赔偿”50 万元或 300万元上限之上,占所有适用“法定赔偿”的商标权案件的 0. 07% ; 在著作权侵权案件中,有 12 件在著作权“法定赔偿”上限 50 万元之上酌定了赔偿数额,占所有适用“法定赔偿”的著作权案件的 0. 18% 。

由上可知,“超限额法定赔偿”在三类知识产权案件中均有出现,但主要集中于专利案件,且其中大部分是在“法定赔偿”下限 1 万元以下进行的判赔。

3.“惩罚性赔偿”在实践中已出现但极少适用

我国《商标法》2013 年修订后,首次在知识产权领域引入惩罚性赔偿,这一新的判赔方式在司法实践中实际运用的情况如何,是我们在本次调查中关注的另一焦点。为此,我们对 3085 件商标侵权有效案件进行筛查,结果只发现了一件明确适用“惩罚性赔偿”的案例———河南泉星创世纪种业有限公司诉河南丰产种业有限公司侵害商标权案。在该案中,法院认定原告损失为 15. 47 万元,但同时认为被告“具有主观恶意”,故适用惩罚性赔偿,最终判决赔偿 31万元,即按照损失额的二倍进行判赔。此外,我们在案例统计中发现,另有 2 件案例中虽然法院在判决书中指出被告主观恶意明显,应予严厉制裁,但最终并未明确适用惩罚性赔偿而加倍判赔。可见,在修订后的《商标法》引入惩罚性赔偿制度后,司法实践中已出现适用案例,但为数极少。因此,从目前来看,惩罚性赔偿制度的实际运行效果显然没有达到立法预期,其背后的原因值得探究。

三、统计数据背后影响因素的深度分析

从上述统计情况来看,我国近年来知识产权侵权案件判赔情况与“一期”相比总体上并未出现大的变化,赔偿额从绝对值来看仍然处于较低的水平,判赔支持度维持在 30% 左右,“法定赔偿”标准继续占据绝对多数地位。与此同时,在某些局部方面近年来也出现了一些新的变化,如“惩罚性赔偿”的出现。但是,仅从以上统计数据就直观地得出“赔偿低”或“法定赔偿”被滥用等结论显然过于简单和草率,因为数据统计有时会掩盖甚至歪曲一些重要的细节和真相。因此,有必要对统计数据背后隐藏的影响因素进行深入剖析后再下结论。为此,笔者在数据统计的基础上,进一步对统计案例的判决书内容尤其是判赔理由加以挖掘,同时还与全国各地法院的多位一线知识产权法官进行了面对面访谈。结果发现,在统计数据的表象背后隐藏着若干影响我国知识产权侵权判赔的重要因素,无论是判赔额还是判赔标准的适用,都是这些影响因素综合作用的结果,之前公认的“赔偿低”等结论未必绝对成立。

(一)原告普遍怠于对损害赔偿额进行举证

经过对判决书内容进行深度分析,我们发现大部分案例中原告在举证时仅就侵权事实进行了举证,却并未就其请求的损害赔偿数额提出证据。经笔者统计,93. 29% 的著作权侵权案件、94. 37% 的商标权侵权案件以及 92. 68% 的专利权侵权案件中原告未对其主张的损害赔偿数额进行举证。上述统计结果可能存在判决书撰写不够规范导致举证记录不全的因素,但即使考虑这一因素,如此高比例的未举证数据仍然可以表明,我国知识产权侵权诉讼中原告对于损害赔偿数额的举证过于消极,它意味着大多数原告将损害赔偿额的确定交由法院酌定处理。在不少案件中,原告甚至主动要求法院适用“法定赔偿”进行判赔。在这种情况下,法院在判赔时大量适用“法定赔偿”标准也就不足为怪了。因此,本文认为,原告一方怠于就损害赔偿额进行举证是“法定赔偿”泛用的首要原因。与此同时,原告的这一做法还会影响法院对于原告损害赔偿诉求的支持力度。统计结果显示,适用“法定赔偿”标准判赔的平均判赔额要显著低于适用其他标准的平均判赔额。( 详见表 5) 。如果原告未对赔偿额进行举证,法院判赔金额一般不会超过10 万元。

那么,是什么导致原告怠于就损害赔偿额进行举证呢? 综合案例分析和调查访谈,发现其原因有多种: 第一,由于知识产权侵权赔偿“举证难”问题客观存在,使大多数原告干脆放弃对赔偿额进行举证,转而寄希望于法官适用“法定赔偿”酌情确定。第二,很多原告方代理人为节约诉讼成本和诉讼时间,不就赔偿额进行举证,这在批量起诉的商业维权案件中表现得尤为明显。第三,部分原告了解到法院普遍偏好采用“法定赔偿”而很少采信原告索赔额证据,因而有意放弃对赔偿额进行举证。

(二)法院对原告索赔额举证采信率较低

尽管大部分原告怠于对所主张的损害赔偿额进行举证,但笔者统计发现,至少有 7. 36% 的著作权案件、5. 63% 的商标权案件和 7. 32% 的专利权案件中原告进行了举证,向法庭提交过包括原告实际损失、被告违法所得或许可费等证据,但是,法院对这些证据的采信率却相当低。经统计,仅有 0. 29% 的著作权案件、0. 30% 的商标权案件和 1. 13% 的专利权案件中法院是根据原告所提供的相关证据来确定赔偿数额②。由此可见,即使原告对索赔额进行了举证,法院也很少采用这些证据,绝大多数情形下仍然适用“法定赔偿”进行判赔。对此,笔者对有关判决书进行深入研读后发现,法院给出的不予采信的理由主要有以下几种: 第一,对原告最常举的与许可费相关的证据,不少法院以仅有许可协议而没有实际支付凭证为由不予认可。在不少案件中,如果许可费证据来自于非涉案知识产权或针对案外人的类似许可,不少法院以不具可比性为由拒绝采信。第二,对于原告所提供的因侵权所受损失的证据,法院常常以其“不足以证明”“存在缺陷”“无法查清”或“难以确定”而拒绝采用。第三,对于原告提出的被告违法所得的相关证据,不少法院提出,涉案知识产权对总利润的贡献率难以确定,故不能将有关证据作为赔偿额的计算依据。第四,在部分案件中,法院虽采用了如被告不配合举证则依原告主张确定赔偿额的新规定,但大多最终并未全额支持原告诉求,而是参考原告主张在“法定赔偿”限额内酌情确定赔偿额,实际上仍然适用了“法定赔偿”标准。从上述法院给出的各种判决理由可以看出,原告赔偿额举证采信率低的一大原因是关于侵权损害赔偿额的证据规则和计算方法缺失或不够明确,特别是在如何确定涉案知识产权在非法获利中的贡献率、如何参考类似知识产权的许可费证据方面缺少法律依据或适用指南。

(三)批量案件比重过高

所谓批量案件,是指由同一原告基于基本相似的案由针对不同被告( 有时是同一被告) 发起的多起相关诉讼,其中不少是由权利人委托给专业机构批量发起的带有营利性质的商业维权案件。笔者在“一期研究”中就曾发现,我国知识产权侵权诉讼中大部分案件为批量案件。本期统计结果显示,这一特点依然十分突出。在我们收集的 2012 - 2015 年的全部有效案例中,80. 04% 的案件都是批量案件。其中在著作权侵权案件中批量案件占比达 85. 12% ,在商标权侵权案件中占比为 73. 52% ,专利权侵权案件中批量案件占比稍低,但也达到了 66. 41% 。这些批量案件中充斥大量的商业维权案件。批量案件尤其是商业维权案件的一大特点是,原告一方通常不对损害赔偿数额进行举证,而是要求法院适用“法定赔偿”确定。在很多商业维权诉讼中,原告的代理机构这样做的主要原因是为了节省诉讼成本和时间。在许多批量案件中,法院的判决理由和判决结果往往高度相似,判赔金额也普遍较低。例如,广东奥飞动漫文化公司近年在全国各地发起外观设计专利诉讼多达 88 起,全部都是批量案件。其中,该公司于 2015 年以同一份公证书为证据在广州知识产权法院对同一被告提起

了四起诉讼( 案号分别为[2015]粤知法专民初字第130、131、132、133 号) ,每一起诉讼系针对同一产品上的不同专利。原告在四起诉讼中均未举证证明自己遭受的损失或被告所获得的利润,而是要求法院酌定赔偿数额,法院最终适用“法定赔偿”每案平均判赔 1 万元。该公司全部 88 件案件平均判赔也只有1. 02 万元。在原告对赔偿额进行过举证的案件中,也有不少批量案件,但法院大多没有采信原告的证据,而是依“法定赔偿”确定,赔偿额往往也不高。在很多批量案件特别是商业维权案件中,还有一个特点是原告往往不去告侵权的生产厂商,而是起诉某一地方的多家零售小商贩,法院在酌情确定赔偿额时考虑到被告实际谋利情况,往往不会做出较高的判赔。例如,劲霸男装( 上海) 有限公司作为原告提起的商标侵权系列诉讼案件有 29 件,被告大多是个体小商户,法院最终均以“法定赔偿”方式确定赔偿额,大多只判赔 5000 - 6000 元。此外,法官面对大量出现的商业维权案件,不甘成为其索赔商业链条中的一环,自然会倾向于压低判赔额。由此可见,批量案件尤其是商业维权案件的大量存在,不仅显著拉低了平均判赔额,也直接导致了“法定赔偿”的泛用,对相关统计结果影响十分显著。

(四)诉争知识产权市场价值普遍偏低

知识产权侵权判赔额与其本身的市场价值有直接关系。此次统计中,市场价值最高的发明专利的平均判赔额约为 28. 3 万元,市场价值次之的实用新型专利的平均判赔额约为 16. 8 万元,而市场价值最低的外观设计专利的平均判赔额仅有 3. 7 万元( 参见表 2 - 2) 。在本次统计的全部专利案件中,外观设计专利案件占到 67. 38% ,导致专利侵权案件总体平均判赔额只有 9. 7 万元,中位数仅为 2 万元。在著作权案件中,有 80% 的案件判赔额低于平均值 2. 8 万元,其诉讼标的大多是价值不高的媒体文章、歌曲、图片等。以福建中金在线网络股份有限公司侵害作品信息网络传播权批量案件为例( 共 38 件) ,所涉侵权对象均为报纸上刊载的单篇时事性文章,最后法院每件案件均只酌情判赔100 或200 元②。在商标侵权案件中,84% 的案件判赔额低于平均值 3. 2 万元,涉案商标大多为市场价值不高的非知名商标。如广东奥飞系列商标侵权案件,共有 34 件,所涉商标均为用于玩具上的非驰名商标“铠甲勇士”,被告多为零售档口或小商铺,法院最终大多以“法定赔偿”方式在一万元以下作出判赔。由此可知,涉案知识产权市场价值普遍不高也是我国知识产权侵权案件判赔额较低的重要原因之一。

(五)法外因素的影响不容忽视

在与知识产权法官们的访谈过程中,不少法官向笔者透露,他们在知识产权侵权裁判中,除了以法律和事实作为基本依据外,还难免会受到一些法律之外的因素影响。这些因素主要包括: ( 1) 担心判赔过高会对地方经济产生负面影响。由于大多数案件是由被告所在地法院审理,且多为批量案件,在当地往往有多家被告。因此,法院在确定赔偿额时往往比较谨慎,以免过高的判赔给地方经济或市场秩序造成冲击。( 2) 法院知识产权案件审理负担过重。近年来,全国各地法院受理的知识产权案件数量每年约以40% 的速度高速增长,知识产权法官们普遍感到不堪重负。为了避免高额判赔引来越来越多的知识产权诉讼( 尤其是商业维权) ,法官自然会倾向于压低赔偿额。在判赔标准上也更愿意采用“法定赔偿”,因为此举可以大大减少质证、查证等工作负担,节约审理时间。法院对于原告请求人民法院调查收集证据的申请一般不会同意,也可由此得到解释。( 3) 部分原告举证时诚信不足。在对知识产权法官的访谈中,不少法官反映部分原告在举证时常常过分夸大自身损失或对方非法获利,有的虚报明显畸高的维权开支费用。部分原告的这种不诚信做法使得法官对原告举证的采信度降低,可谓“一粒老鼠屎坏了一锅粥”,这也是导致法院偏好“法定赔偿”以及判赔额普遍不高的原因之一。( 4) 司法体制原因导致部分法官在裁判中存在保守和求稳倾向。随着我国法院近年来开始推行法官终身责任制,加之部分法院对“发改率”( 发回重审和改判的比率) 有考核要求,导致法官在裁判时会倾向于保守和求稳,不仅在判赔额上尽量避免“出格”,在判赔标准上也更愿意采用“法定赔偿”,因为“法定赔偿”无需给出具体的计算依据,被改判的可能性较小。

四、结论与建议

(一)关于“赔偿低”问题

从数据统计结果来看,我国知识产权侵权损害赔偿平均数额的确不高。在“一期研究”中,我们根据类似的统计结果得出: “赔偿低”问题在我国确实存在。但是,本期研究发现,如此结论可能过于简单和绝对化。笔者以为,评判侵权赔偿高低的根本标准应当是看它是否足以弥补被侵权人的损失或者有效遏制侵权者的侵权获利行为,而不能仅依据平均判赔额绝对数值的高低,更不能将国内判赔额与美欧等发达国家作简单对比。深度分析表明,之前大家公认的“赔偿低”这一结论并非绝对成立,而是需要分情况而论。

我国知识产权侵权案件的构成存在一大特点,即批量案件( 包含商业维权案件) 所占比重很高,这一特点对总体判赔统计结果影响显著。在这些批量案件中,原告普遍怠于就赔偿额进行举证,且诉争的知识产权价值又大多不高,导致此类案件的判赔额通常很低,从而拉低了总体平均判赔额,并掩盖了仅占少数的非批量案件判赔额并非如此低的事实,这一点可以从全部案例判赔额的中位数远低于平均值得到佐证。因此,对于我国知识产权案件是否存在“赔偿低”问题,不能简单地根据平均赔偿额一概而论,而应区分情况具体分析。对于大多数批量案件特别是商业维权案件而言,原告以低价值知识产权四处批发式求告,同时又不对赔偿额进行举证的,即使法院做出绝对金额较低的判赔,本文认为也并不存在“赔偿低”问题,因为此时多案累积的赔偿额实际已足以弥补其损失,甚至还让商业维权参与各方有利可图。另一方面,对于一些真正的维权案件( 大多是非商业维权案件) 而言,我们也不能否认部分案件中确实存在赔偿额偏低的情况,使一些权利人感到其损失未能获得足额的补偿,以致出现全国人大常委会专利执法检查组报告中提到的“侵权行为时有发生,专利保护实际效果与创新主体的期待存在较大差距”的情况。本文分析发现,导致这一状况的原因主要在于: 原告“举证难”客观存在,侵权损害赔偿额的证据规则和计算方法缺失或不够明确,导致法院对原告主张的赔偿额证据的采信率偏低。加之某些法外因素的影响,特别是知识产权案件审理负担日益加重,使得法官无力或不愿仔细查证,并且在裁判中倾向于保守和求稳。

(二)关于“法定赔偿”的泛用

统计结果显示,我国绝大多数知识产权侵权案件判赔时仍然适用“法定赔偿”作为判赔标准,这一结果很大程度上可归因于我国知识产权侵权案件中批量案件居多,而批量案件尤其是商业维权案件的原告普遍怠于对损害赔偿额进行举证,使得法院不得不适用“法定赔偿”。可见,我国知识产权批量案件居多这一特点不仅严重拉低了平均判赔额,同时也是导致“法定赔偿”泛用的罪魁祸首。与此同时,由于有关

赔偿额的举证规则和计算方法模糊不明,少数原告举证不够诚信,知识产权侵权案件审理负担不断加重以及部分法官存在保守和求稳心理等一些法外因素的影响,使得法院在主观上更倾向于采用“法定赔偿”。可见,法院对于“法定赔偿”的泛用固然难辞其咎,但并非首要责任者。在其背后,既有当事人举证不力的原因,也与我国知识产权立法和司法不够完善和精细有关。但无论如何,笔者坚持认为,“法定赔偿”在我国如此泛用是极不正常的。无论从立法初衷、保护效果还是各国惯例而论,本应只是替补角色的“法定赔偿”都不应喧宾夺主成为判赔标准中的绝对主力。从各国实践来看,大多数国家在知识产权侵权判赔中并没有“法定赔偿”的制度安排,在少数采用“法定赔偿”的国家,其适用也绝不像我国如此普遍。例如,日本虽有法定赔偿制度,但日本地方法院在专利损害赔偿诉讼中,依据侵权获利确定赔偿的案件就占到全部案件的 42% 。在英国和德国,知识产权诉讼没有“法定赔偿”的规定。在美国,“法定赔偿”仅在著作权和商标权案件中有少量适用,在专利侵权案件中则主要依据“合理许可使用费”判赔,无“法定赔偿”的

规定。日本和韩国虽有与我国“法定赔偿”类似的规定,但在适用时均附有较为严格的条件限制。故此,“法定赔偿”目前在我国知识产权诉讼中一统天下的状况亟需改变。

(三)关于“超限额法定赔偿”的适用

无论是我国《专利法》《商标法》还是《著作权法》,对于“法定赔偿”的赔偿额都规定有上限( 《专利法》同时规定有上、下限) ,那么“超限额法定赔偿”是否是一种合法的赔偿方式呢? 对于“超限额法定赔偿”的法律性质,业界其实存有争议。有观点认为,这种赔偿方式是法官在一定事实和数据基础上,根据具体案情酌定实际损失或侵权所得的赔偿数额,其并非“法定赔偿”,因此不受“法定赔偿”中最高额或最低额的限制,并不会与现行法律规定相冲突。对此,笔者认为,区分“非法定赔偿”和“法定赔偿”的关键是赔偿额的确定方法。前者是依据实际损失、非法所得或许可费加以确定,而后者是在上述方式都无法确定的情况下由法官根据侵权行为的性质、情节等多种因素综合酌定。从这一点来看,“超限额法定赔偿”本质上仍然属于“法定赔偿”,只不过其判赔数额突破了法定限额。这一做法虽然与法律条文存在冲突,但2009 年最高人民法院在《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》( 以下简称《意见》) 中提出,“积极引导当事人选用侵权受损或者侵权获利方法计算赔偿,尽可能避免简单适用‘法定赔偿’方法。对于难以证明侵权受损或侵权获利的具体数额,但有证据证明前述数额明显超过‘法定赔偿’最高限额的,应当综合全案的证据情况,在法定最高限额以上合理确定赔偿额。”由此可见,该《意见》实际上是将“超限额法定赔偿”视为一种特殊情况下的“法定赔偿”,并从司法政策上对其予以肯定。故而有学者主张,可将其视为 2. 0 版本的“法定赔偿”。

笔者对 151 件适用“超限额法定赔偿”案例的判决理由进行分析后发现,有的案件中法院会明确指出这是由于原告未能举证证明或者无法证明权利人损失、侵权人非法获益或许可费,但有理由确信上述各项明显高于法定赔偿上限或低于法定赔偿下限,这一表述显然是参考了最高人民法院《意见》。如上海知识产权法院在欧普照明股份有限公司与上海市闸北区程运灯饰经营部侵害外观设计专利权纠纷案中认为,“基于侵权产品的销售者被告程运灯饰经营部系个体工商户,经营规模较小; 侵权产品的销售价格较低,其利润额也较低,故若适用 1 万元的最低法定赔偿数额将明显高于被告销售侵权产品的获利或者原告因被告销售侵权产品所受损失”,故最终仅酌定判赔 5000 元。有的法院则只是提出由于无法查明实际损失或侵权所得,故采用“法定赔偿”,但对于超出法定限额的理由则未做任何说明,既未明确指出实际损失或侵权所得明显高于或低于法定赔偿限额,也未援引相关司法政策。如贵阳市中级人民法院在广东奥飞动漫外观专利侵权批量案件、广州知识产权法院在“梁明坤与湛江市麻章区永瑞装饰材料批发部装饰装修合同纠纷案”等判决中均是如此。还有的法院认为,《专利法》对于“法定赔偿”数额的限定范围“属于法院在审理专利侵权诉讼中确定判赔数额的参考,并非法定限制”,因而认为在法定限额之下酌定赔偿金额于法不悖。如上海市高级人民法院在欧普照明外观设计专利侵权系列案的判决中就是持此观点,认为“上诉人援引我国专利法相关条款主张一审判决系在法定下限以下确定本案判赔金额,系对相关法律理解不准确”。值得注意的是,在数量最多的判赔额低于 1 万元法定赔偿额下限的专利侵权案件中( 约占本次统计的“超限额法定赔偿”案例的89. 4% ) ,被告几乎都是侵权产品的销售者,并且多为个体工商户,其非法获益或者致使权利人的损失明显低于 1 万元,此时法院在法定下限以下进行判赔显然是可以理解的。

综上,“超限额法定赔偿”是法官在司法实践中创设并为司法政策所认可的一种特殊形式的“法定赔偿”。它的大量出现说明法院在适用“法定赔偿”时存在突破法定限额的现实需求,具有一定合理性但合理并不等于合法,这一做法虽然有司法政策层面的支持,但明显与我国《专利法》《著作权法》和《商标法》的相关规定存在冲突,造成了司法实践中的混乱。最高人民法院在《意见》中要求,“适用法定赔偿时要尽可能细化和具体说明各种实际考虑的酌定因素,使最终得出的赔偿结果合理可信”。但是,实践中有的法院在适用“超限额法定赔偿”时,并未明确提出实际损失或侵权所得明显高于或低于“法定赔偿”限额,也未援引相关司法政策,这种判决难免会引发争议。有鉴于此,为正本清源,有必要从立法层面解决相关争议和冲突。

(四)“惩罚性赔偿”极少适用的原因分析

从此次关于“惩罚性赔偿”运用情况的统计结果来看,在 3085 件商标侵权有效案件中,只有一例明确适用惩罚性赔偿,适用率仅为 0. 03% 。这一结果表明,尽管《商标法》2013 年修订中增加了“惩罚性赔偿”的规定,但在司法实践中法院对于这一判赔标准的适用还过于谨慎,可以说与立法预期存在较大差距。对于这一状况,本文认为可能主要源于以下两方面的原因。

第一,赔偿基数难以确定。由于惩罚性赔偿是基于基数的加倍,但司法实践中法院大都未能查明“实际损失”“违法所得”或“许可使用费”这些基数,因而绝大多数商标侵权案件都是适用“法定赔偿”进行判赔( 本文统计的适用比例高达 99. 6% ) 。根据《商标法》第 63 条第一款的规定,惩罚性赔偿的计赔基数不包括依据“法定赔偿”确定的赔偿额。因此,那些适用“法定赔偿”判赔的绝大多数商标侵权案件都因

缺少基数而无法明确适用“惩罚性赔偿”。

第二,法官的相对保守和求稳心理可能是另一重要原因。在部分案例中,法院虽然在判决书中指出被告侵权主观恶意明显,但却并未采用“惩罚性赔偿”。例如,在丹佛斯有限公司与叶小园等侵害商标权一案中,法院虽然在确定赔偿额时明确指出“被告主观恶意非常明显……对被告这种恶意侵权的行为,若不课以较重的赔偿金额,不足以让被告知晓实施侵权行为所付出的侵权成本,从而达到制止侵权的目的”,但最终法院在判决中并未表明对被告适用“惩罚性赔

偿”进行加倍判罚,只是将上述情节作为酌定考虑因素之一而适用“法定赔偿”,仅支持了原告诉求额的一半。此外,在北京市香村园食品有限责任公司与北京京明明食品有限公司侵害商标权纠纷案中,法院虽然表示被告“主观恶意明显”,但也只是将此情节作为适用“法定赔偿”的酌定因素,并无适用“惩罚性赔偿”的任何表述。可见,即便法院认定被告主观恶意明显,但通常也只是将其作为适用“法定赔偿”确定赔偿额的考虑因素,并未明确适用“惩罚性赔偿”,尽管此时的“法定赔偿”实际上含有一定的惩罚性。

(五)完善我国知识产权侵权损害赔偿制度的建议

1. 限制商业维权诉讼,优化司法资源配置

我国知识产权案件中批量案件尤其是商业维权案件占比过高,不仅严重影响侵权损害赔偿额,也导致了“法定赔偿”的泛用,并且大大地挤占了原本就十分紧张的司法资源,使法官难有精力和时间对真正的维权案件进行更为精细、准确的判赔。有鉴于此,建议对业已泛滥成灾的商业维权诉讼加以限制,优化知识产权审判资源的配置和利用。首先,可对原告的主体适格性提出更严格要求,不应允许权利人转委托或层层转包诉权。其次,提高对原告的举证要求,加重其举证责任。例如,可强制要求原告必须对赔偿数额进行举证。再次,在确定赔偿额时应综合考量原告重复起诉的情形、权利来源、起诉动机及其知识产权的市场价值,防止有人将诉讼当作商业谋利手段。还可以通过严格知识产权授权条件、抬高知识产权起诉门槛等手段,减少基于低价值知识产权的商业维权案件数量。最后,建议实行案件审判繁简分流改革,对简单雷同的批量案件合并快审,对复杂的非批量案件实行精审。

2. 建立证据开示制度,明确证据规则和赔偿计算方法

鉴于“赔偿低”和“法定赔偿”的泛用都与“举证难”有关,完善举证制度是改进我国知识产权审判工作的关键。为此,建议借鉴美英等国的证据开示制度,改造我国现有的庭前证据交换制度,进一步强化当事人提供证据的责任和程序性规定,加重当事人举证不力的后果,以提高对于损害赔偿的举证率。同时细化证据的认定标准,并适度降低证据的证明力要求,以提高损害赔偿证据的采信率。实际上,最高人民法院 2015 年在向全国人大常委会提交的《关于专利法执法检查报告所提有关问题的整改落实情况报告》中就曾明确提出: “为解决专利侵权诉讼举证难等问题,建议建立知识产权诉讼证据开示制度。”与此同时,我们还需要进一步明确赔偿额的证据规则和计算方法,特别是涉案知识产权在非法获利中的贡献率的确定方法,以及知识产权许可费证据的认定规则和参照方法。其中,对于我国司法实践中权利人最常举的许可费证据,不妨借鉴美国法院以假想谈判方式推定“合理许可费”的方法,可大幅提高“许可使用费合理倍数”判赔标准在我国的适用。此外,应当加强知识产权判例指导制度,将一些典型案例中确定赔偿额的优秀经验和方法予以推广,提高损害赔偿计算的统一性和规范性。

3. 严格“法定赔偿”的适用条件,取消“法定赔偿”限额

为改变法院过多采用“法定赔偿”判赔的现状,有必要对“法定赔偿”的适用加以限制,严格其适用条件。一方面,可以要求法院只有在穷尽其他方式仍难以确定赔偿额时才可适用“法定赔偿”,并对“穷尽”的程度提出具体的标准,同时法院需在判决书中充分说明适用的理由。另一方面,还可借鉴日本和韩国的经验,在适用“法定赔偿”时要求原告必须事先举证证明所有非法定赔偿方式均无法适用。既然现行司法政策和司法实践均已实际允许法院在适用“法定赔偿”时可以突破法定限额,而且这种做法也有其现实合理性,那么实无必要在法律中规定“法定赔偿”的上下限额,至少应当取消《专利法》中对于“法定赔偿”下限的规定,以消除司法实践与法律条文之间的冲突。国务院法制办 2015 年 12 月公布的《专利法修订草案( 送审稿) 》将法定赔偿的限额由一万元提高至十万元,这一修改显然有脱离我国司法实际之嫌,只会造成大面积的“违法”判决,并

不能有效起到提升专利保护力度的作用,建议删除。

4. 改变法官在司法审判中的保守倾向,加强知识产权惩罚性赔偿的适用

应当坚持知识产权严保护的政策导向,进一步推进知识产权审判体制改革,同时加强知识产权授权确权过程中的质量控制,尽力避免地方保护主义、低质量知识产权滥诉等法外因素的不当影响,力求改变我国知识产权法官在判赔中存在的保守倾向,充分发挥知识产权“惩罚性赔偿”这一制度创新的应有作用。

作者:詹映教授(中南财经政法大学)

来源:法律科学(西北政法大学学报)